| かいもん4号のホームページ GALLERY バス アラカルト | ||

| →TOP PAGEへはここから← |

>>>写真をクリックしてください。>>大きな写真へ

<INDEX>

JRバス 倉敷〜茶屋町線

下電バス 倉敷〜茶屋町線

両備バス 2018年3月24日一部追加

井笠鉄道(井笠バス)

中国バス 井笠バスカンパニー

井笠バスカンパニー株式会社 2018年3月18日一部追加

↓ ↓ ↓ 最新の追加 ↓ ↓ ↓

2025年11月16日 井笠鉄道(井笠バス) に 一部追加

↑ ↑ ↑ 最新の追加 ↑ ↑ ↑

JRバス 倉敷〜茶屋町線

JR山陽本線倉敷駅と宇野線(瀬戸大橋線)茶屋町駅を結んでいた、JRバス倉敷〜茶屋町線です。 国鉄バス時代からの路線で、山陽本線倉敷以西と宇野線を、岡山を経由せずショートカットで結んでいました。 このため以前は、バスを挟んだ前後の国鉄運賃は、通算距離で計算する特例が設けられていました。 JRバスの路線縮小に伴い、2003年3月末で廃止されました。

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年5月19日追加

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年5月19日追加

茶屋町駅前に停車中のJRバスです。 かつては茶屋町駅と倉敷駅を、おおよそ30〜40分間隔で結んでいました。 比較的近い両路線の国鉄駅を結ぶバイパスの機能もありました。

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年5月19日追加

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年5月19日追加

国鉄バス(新塗装)のイメージをほぼ踏襲したJRバスの車体カラーリング。 つばめのマークもそのままです。

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年5月19日追加

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年5月19日追加

茶屋町駅を発車したバスは、ほぼ直線の最短ルートで倉敷駅に向かいます。

岡山県南のJR路線バスは縮小の一途で、現在は短区間1系統を残すのみとなりました。

下電バス 倉敷〜茶屋町線

下津井電鉄(下電)バス倉敷〜茶屋町線です。 JRバスの撤退を受けて2003年4月より運行を開始しました。 当時はJR時代と同じ本数が確保されての存続でした。

現在は両端の区間が延長されて、興除車庫から茶屋町・倉敷駅を経てイオンモール倉敷を結ぶ路線となりました。 日中の便が数本削減され、乗客の少ない午後の時間帯は1時間ヘッドとなっています。

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年7月7日追加

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年7月7日追加

2003年4月からそれまでのJRバスに代わり運行を開始した、下電バス倉敷〜茶屋町線です。

ダイヤもほぼ同じで、実質的にはバスの色が変わった程度です。

下電バス。

2003年3月

2013年7月7日追加

下電バス。

2003年3月

2013年7月7日追加

かつては下電の電車の始点だった茶屋町駅前に、下電バスが戻ってきました。

これまで乗り入れていなかったのが不思議ですが、電車なきあとは同社の主要バス路線からは外れていた駅でした。

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年7月7日追加

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年7月7日追加

青から赤へ。 外部色は大きく変化しましたが、「JR倉敷駅行き」と言う点は従来通りです。

現在はかなりの便がさらにイオンモールまで延長されています。

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年7月7日追加

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年7月7日追加

記憶にある限りこの近辺では一番塗装の変更回数が多い?下電バスです。

それでも赤系統の塗装重視、と言う点では一貫しています。

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年7月7日追加

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年7月7日追加

本四備讃線(瀬戸大橋線)開業に合わせて新装の高架駅になった茶屋町駅。

駅前広場もバス3台が発着するスペースがありますが、残念ながら運行は1系統のみです。

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年7月7日追加

茶屋町駅前。

2003年3月

2013年7月7日追加

倉敷駅に向けて下電バスが発車してゆきます。

岡山からここまでは宇野線が干拓地を迂回して西進するため、意外と近い両駅です。

両備バス

岡山県南部で広い路線網を持つ両備バスです。 前身は岡山と西大寺を結んでいた軽便鉄道・西大寺鉄道です。

わたくし「かいもん4号」が幼少より馴染んだバスですが、残念ながら地元の路線は縮小の一途で、乗車する機会も激減してしまいました。

玉島中央町。

2012年11月

2012年12月16日追加

玉島中央町。

2012年11月

2012年12月16日追加

「玉島中央町」のバス停。

以前は右奥のスーパーの横が[玉島バスセンター」だったのですが、スーパー店舗拡張で今では名前も変わり、ただの歩道横のバス停になってしまいました。

歩道橋。

2012年11月

2012年12月16日追加

歩道橋。

2012年11月

2012年12月16日追加

これも「遺構」と言っていいのでしょうか。 歩道橋に「バスセンター」の表示が。

このすぐ南側には、両備バスの旧玉島バスセンターがありました。

歩道橋。

2012年11月

2012年12月16日追加

歩道橋。

2012年11月

2012年12月16日追加

交通標識は状況が変わると早く取り替えられるものですが、バスセンターが無くなっても交差点の名称は変わらないのでしょうか。

この歩道橋、この地区で最初に出来たもので、珍しがって上ったのは懐かしくも昔の話です。

両備バス。

2012年11月

2013年1月20日追加

両備バス。

2012年11月

2013年1月20日追加

両備バスの方も路線便数ともに激減しました。 が、こちらは新倉敷駅起点ではまだ複数の路線を維持しています。 とは言え「そのうちいずれ」という路線もあるのが現実です。

昔のターミナル。

2012年11月

2013年1月20日追加

昔のターミナル。

2012年11月

2013年1月20日追加

昭和40年代前半まで、この場所が両備バスの玉島ターミナル「玉島港町」でした。

手狭なところですが、ごちゃごちゃと色々並び、活気もあったように記憶しています。

両備バス(広告)。

2013年5月

2013年6月30日追加

両備バス(広告)。

2013年5月

2013年6月30日追加

新倉敷駅前に停車中の両備バス。

ですが「イオン」の広告バスで、両備とは対照的な色使いです。

両備バス(広告)。

2013年4月

2013年6月30日追加

両備バス(広告)。

2013年4月

2013年6月30日追加

派手な広告車体は、市内少し離れた場所にある大型ショッピングモールの広告です。

但しここから発着するバスは、肝心のモールに行く便はありません。

両備バス(広告)。

2013年4月

2013年6月30日追加

両備バス(広告)。

2013年4月

2013年6月30日追加

両備バスの発着便、今ではわずか3路線に縮小されてしまいました。

しかも本数もどんどん削減され、この停留所に停車していることも少なくなってしまいました。

両備バス。

2018年3月

2018年3月11日追加

両備バス。

2018年3月

2018年3月11日追加

2012年の井笠バス廃業問題から6年。 今度は、両備バスの大量路線廃止問題で揺れています。 かつては他系統と合わせたくさんの便があった、新倉敷〜玉島中央町間。 今回の廃止問題は別にしても、今ではおよそ「儲かる路線」ではありません。

回送中。

2018年3月

2018年3月11日追加

回送中。

2018年3月

2018年3月11日追加

写速を上げたためよく読めませんが、「すみません回送中です」と表示されています。 終点玉島中央町には現在回転スペースがなく、到着後は市街地道路を一巡して向きを変えて来ます。

始発バス停。

2018年3月

2018年3月18日追加

始発バス停。

2018年3月

2018年3月18日追加

かつてのバスターミナルも廃止され、現在は路上の一停留所に成り下がった「玉島中央町」。

しかし始発バス停ですから、5分ばかりの待機時間があります。

発車。

2018年3月

2018年3月18日追加

発車。

2018年3月

2018年3月18日追加

新倉敷に向けて発車。 わずか10分足らずの短い路線です。

休日の午前ですが、乗客は2名だけでした。 かつてはこの区間の乗客の多かったこと・・・。

駅行き。

2018年3月

2018年3月18日追加

駅行き。

2018年3月

2018年3月18日追加

新倉敷駅までは、信号2か所だけのほぼ一直線。 かつてはそうでしたが、現在は駅前区画整理で「変な経路」になってしまいました。

井笠バス。

2018年3月

2018年3月18日追加

井笠バス。

2018年3月

2018年3月18日追加

新倉敷〜玉島中央町の間は両備と同じ路線を走る、こちらは井笠バスの寄島線です。

両備グループカラーになり両備バスと殆ど変りませんが、現在井笠は中国バスの下にぶら下がっているため、おでこの2本のラインが中国バス仕様ではあります。

通過。

2018年3月

2018年3月18日追加

通過。

2018年3月

2018年3月18日追加

新倉敷から寄島行きのこの便。 本日は「玉島中央町」は乗客がおらず通過です。

ちょっと、寂しい。

バスセンター北。

2018年3月

2018年3月24日追加

バスセンター北。

2018年3月

2018年3月24日追加

かつての玉島バスセンターを偲ばせる、交差点の表示。

交差点の名称って、施設がなくなった後もなかなか変更されませんね。 鉄道廃止後も「駅前交差点」という所、たくさんあります。

玉島中央町。

2018年3月

2018年3月24日追加

玉島中央町。

2018年3月

2018年3月24日追加

「ただのバス停」、玉島中央町です。

バスセンターが廃止され、活況を呈しているのは拡張されたスーパーマーケットだけです。

案内板。

2018年3月

2018年3月24日追加

案内板。

2018年3月

2018年3月24日追加

バス停の案内板です。

時刻表以外はあまり更新されていません。 ちょっと、寂しい。

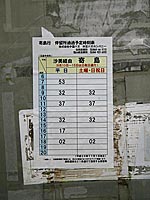

両備バス時刻表。

2018年3月

2018年3月24追加

両備バス時刻表。

2018年3月

2018年3月24追加

現在の時刻表、運行はこれだけです。 バス1台+運転士1名を前提として、運転士の昼食休憩時間が考慮された、働き方改革的ダイヤ?

イヤ、これでも乗客多数なら結構激務なのでしょうが・・・。

井笠バス時刻表。

2018年3月

2018年3月24日追加

井笠バス時刻表。

2018年3月

2018年3月24日追加

両備に輪をかけて少ない、井笠の便。 とは言え、両備の片道10分の路線に対し、こちらは1時間近くを要するそこそこの距離の路線ではあります。

中央町前。

2018年3月

2018年3月24日追加

中央町前。

2018年3月

2018年3月24日追加

今のところ、両備と井笠が共存の「玉島中央町前」。

正確にはバス停名は「玉島中央町」なのですが・・・。 何で「前」が付いちゃったんでしょう?

中央町前。

2018年3月

2018年3月24日追加

中央町前。

2018年3月

2018年3月24日追加

上下のバス停。

両備バスは現在はここが終点ですから、降車専用。 反対側の乗車バス停の方が、僅かですが「優遇」された施設の感じではあります。

井笠鉄道(井笠バス)

岡山県西部のバス会社・井笠鉄道(井笠バス)です。 名前の通り、かつては軽便鉄道を運行していました。

2012年秋、突然の廃業発表からわずか20日ほどで全路線廃止。 両備グループの中国バスが急遽設立した社内カンパニーに、暫定的に引き継がれました。 本コーナーでは主に「井笠鉄道」または「井笠バス」と表記します。

福山駅行き。

2012年10月

2025年9月3日追加

福山駅行き。

2012年10月

2025年9月3日追加

井笠鉄道株式会社としての営業終了直前の姿です。

東福山駅前を経由する福山駅行き。

いかにも井笠らしい、いすず製の車両です。

ロータリー。

2012年10月

2025年9月3日追加

ロータリー。

2012年10月

2025年9月3日追加

さほど大きくない、東福山駅のロータリー。

しかし当時は一定間隔で運転されていました。

発車。

2012年10月

2025年9月3日追加

発車。

2012年10月

2025年9月3日追加

東福山駅北口を、北に向かう福山駅行きのバス。

国道2号線は通らず、山陽本線の北側を経由するルートでした。

バス停。

2012年10月

2025年9月3日追加

バス停。

2012年10月

2025年9月3日追加

駅前ではありますが、さほど多くの系統ではなく停車時間も短いので、バス停はこれだけでした。

広島県内では福山駅から主に東部東北部をカバーしていました。

新橋行き。

2012年10月

2025年9月3日追加

新橋行き。

2012年10月

2025年9月3日追加

こちらは福山市民病院前です。 一部の便は、福山駅からさらに国道2号線沿いの新橋まで足を伸ばしていました。

当時の車庫からは少し離れていますが、ショッピングモールからは至近の場所が終点でした。

市民病院。

2012年10月

2025年9月3日追加

市民病院。

2012年10月

2025年9月3日追加

市民病院を経由するバス。

始点と終点を結ぶルートからは一度大きく外れることになりますが、大きな病院をバスが経由するのは必須ではあります。

中国中央病院行き。

2012年10月

2025年9月3日追加

中国中央病院行き。

2012年10月

2025年9月3日追加

福山市民病院を経由して、中国中央病院へ。

福山市の東部と北部の、どちらも大きな病院です。

病院経由は必須ではありますが、乗車具合はいかほど?

国道経由。

2012年10月

2025年9月3日追加

国道経由。

2012年10月

2025年9月3日追加

こちらは東深津経由ではなく、国道2号線経由の便です。

お客はそこそこ乗車してる感じではあります。

停車中。

2012年10月

2025年9月3日追加

停車中。

2012年10月

2025年9月3日追加

ここで10数名の下車客がありました。

途中の停留書としては結構多い方だと思いますが、見ていると、ここから先はかなり空いたな〜という感じでした。

次の便。

2012年10月

2025年9月3日追加

次の便。

2012年10月

2025年9月3日追加

山の中腹に位置するのですが、さすがに市の中心的な病院だけあって、沢山の便がやって来ます。

春日池ニュータウン行きのこの便。

後戻りはしませんが、福山駅からだと病院経由は少し回り道になるルートです。

右折。

2012年10月

2025年9月8日追加

右折。

2012年10月

2025年9月8日追加

急な坂道を登って来たバス。 ここで右折して、病院のバス停に入ります。

後ろから追いかけて、続行便?

福山駅経由。

2012年10月

2025年9月8日追加

福山駅経由。

2012年10月

2025年9月8日追加

こちらの便は、福山駅始発ではなく、新橋始発の便のようです。

春日池ニュータウンまでは、市民病院経由だとちょっとだけ回り道。

イラスト。

2012年10月

2025年9月8日追加

イラスト。

2012年10月

2025年9月8日追加

続行でやって来たバス。 社名や社紋を見ないと、どこのバスかまるでわかりません。

井笠バスには何台か、全面イラストのやつがいました。

ばら祭。

2012年10月

2025年9月8日追加

ばら祭。

2012年10月

2025年9月8日追加

ばらの町福山。

毎年5月に開かれるばら祭の広告車両ですが、その割には「ばら祭」の文字は控え目です。

それ以前に、そもそも薄い黄色だと、「ばら」のイメージじゃない?

そんな色のやつもありますけれどね。

発車。

2012年10月

2025年9月8日追加

発車。

2012年10月

2025年9月8日追加

僅かの停車時間で、」春日池ニュータウン行きが発車です。

ここから右折して、元の道を進みます。

道路から一旦離れてちょっとだけ寄り道、と言う感じ。

左折。

2012年10月

2025年9月8日追加

左折。

2012年10月

2025年9月8日追加

一方こちらの「ばら祭」は、現在は立ち寄らない芦原団地行きです。

国道182号線からそれ、ここ市民病院までがちょっと長めの寄り道ルート。

発車後は左折して、もと来た坂道を国道182号線方面に逆戻りです。

時刻表。

2012年10月

2025年9月8日追加

時刻表。

2012年10月

2025年9月8日追加

福山市民病院のバス時刻表。

地域一の病院だけあって、さすがにそこそこの便数でした。

坪生。

2012年10月

2025年9月14日追加

坪生。

2012年10月

2025年9月14日追加

坪生付近を走る井笠バス。 このあたりは井笠の独壇場です。

中型〜小型に多くみられた、空色の部分がやや広い塗装です。

笠岡駅行き。

2012年10月

2025年9月14日追加

笠岡駅行き。

2012年10月

2025年9月14日追加

福山駅から坪生を経由して笠岡まで結ぶルート。

直線の国道経由ではなく、かなりの回り道で、間に県境を挟みます。

福山駅、笠岡駅それぞれを起点の2つの路線をくっつけたような路線です。

狭い通り。

2012年10月

2025年9月14日追加

狭い通り。

2012年10月

2025年9月14日追加

笠岡市は西浜(ようすな)付近を走るバス。

昔ながらの狭い通りですが、昔の路線バスはこんなところを走る路線が多かったですね。

なんとなく懐かしい雰囲気です。

大きなバス。

2012年10月

2025年9月14日追加

大きなバス。

2012年10月

2025年9月14日追加

大きなバスに似つかわしくない狭い通りを進みます。

これ、バス同士だと交換はどうなるのでしょうか。

そんな心配するほど便数多くはないのかな?

交換。

2012年10月

2025年9月14日追加

交換。

2012年10月

2025年9月14日追加

直角の曲がり角で対向車と遭遇すると、こんなことになります。

ホイールベースが短い車が多い井笠バスですが、それでも一苦労。

笠岡駅。

2012年10月

2025年9月14日追加

笠岡駅。

2012年10月

2025年9月14日追加

笠岡駅は井笠バスの重要な拠点のひとつです。

駅前にバスセンターは設けていませんが、流石に多くのバスが発着します。

待機中。

2012年10月

2025年9月14日追加

待機中。

2012年10月

2025年9月14日追加

笠岡駅前で待機中のバス。

前方の車両は小型ではありますが、車体断面は後方の車両に引けをとりません。 今では珍しい、中央ではなく後ろ乗りの車両は、今の時代で求められる低床にできないのが難点です。

歓迎。

2012年10月

2025年9月21日追加

歓迎。

2012年10月

2025年9月21日追加

笠岡の名物(食べ物ではない!)?と言えばカブトガニ。 以前は保護地域以外でもたくさんいたのですが、今はどうなんでしょうか?

この角度から見ても、前方の小型バスの方が床高です。

標準スタイル?

2012年10月

2025年9月21日追加

標準スタイル?

2012年10月

2025年9月21日追加

次のバスが到着です。

乗客は乗っているのですが、すでに行き先は「井原」に切り替わっています。

安定の井笠スタイルではあります。

ジーンズバス。

2012年10月

2025年9月21日追加

ジーンズバス。

2012年10月

2025年9月21日追加

井原はジーンズの産地。 岡山県では児島と並んで有名で、季節によっては市の職員がPRのためにジーンズ地の服装だったりします。

広告バスなのですが、全面ではないので「井笠バス」と判る程度の広告です。

日野製。

2012年10月

2025年9月21日追加

日野製。

2012年10月

2025年9月21日追加

子供の頃から、井笠バスと言うとこのイゲタの井笠マークのほかに、いすずの標記が馴染んでいました。 私の地元は両備バスと井笠バスがカバーする地域でしたので、当時扶桑製の多かった両備とは異なるスタイルでした。

狭いローカル路線が多いせいか、井笠では早くから一部にオートマの車を導入していました。

ジーンズバス。

2012年10月

2025年9月21日追加

ジーンズバス。

2012年10月

2025年9月21日追加

ジーンズバス。 後部もこんな感じで広告が回り込んでいますが、やはり「井笠」というカラーは見分けがつく程度には識別できます。

当時もいすず製が多かった井笠ですが、この車は日野製。

笠岡駅前。

2012年10月

2025年9月21日追加

笠岡駅前。

2012年10月

2025年9月21日追加

JR笠岡駅前です。

ロータリーを発着するバス。

こちらは扶桑製の車でした。

駅前広場。

2012年10月

2025年9月21日追加

駅前広場。

2012年10月

2025年9月21日追加

笠岡駅の駅前広場、というかロータリーは、殆どがバスの発着場とタクシー乗り場、プールで占められていました。

この時は、井笠バスが廃業との告知はながれていましたが、その後の運行がどうなるのかは明らかになっていませんでした。

井笠マーク。

2012年10月

2025年11月16日追加

井笠マーク。

2012年10月

2025年11月16日追加

イゲタの井笠マークが光る、正統派井笠スタイルのバス。

笠岡駅前はバス発着場のスペースが広く、一般車は手狭な感じでした。

尾坂行き。

2012年10月

2025年11月16日追加

尾坂行き。

2012年10月

2025年11月16日追加

一旦デマンドバスになった後、今では廃止された尾坂行きのバス。

当時はそこそこの本数がありました。

終点尾坂は、丘の上の山間の小さな集落です。

広告バス?

2012年10月

2025年11月16日追加

広告バス?

2012年10月

2025年11月16日追加

車体側面には物々しい広告?が描かれているのですが、ベースの井笠塗装ははっきり判ります。

当時は「後乗り」のバスも結構ありました。

ハイランド経由。

2012年10月

2025年11月16日追加

ハイランド経由。

2012年10月

2025年11月16日追加

尾坂行きのこのバス。

一旦大井ハイランドを経由するルートです。

全面スタイルは好ましいのですが、今となっては時代遅れの高床構造のバスでした。

乗車券発売所。

2012年10月

2025年11月16日追加

乗車券発売所。

2012年10月

2025年11月16日追加

乗車券発売所はこのスペース。

右下の構内地図にあるように、小規模なJR駅ながら路線数の多いバス乗り場が正面スペースを独占していました。

井笠バス廃業前。

2012年10月

2013年4月28日追加

井笠バス廃業前。

2012年10月

2013年4月28日追加

旧「玉島バスセンター」前の現「玉島中央町」を出る井笠バスです。

地元のバスなどろくろく写真は撮っていませんが、急な「廃止」報道で今後どうなるか、とりあえず一枚。 季節がら午後の傾いた日差しでの逆光撮影ではあります。

井笠鉄道株式会社。

2012年10月

2013年4月28日追加

井笠鉄道株式会社。

2012年10月

2013年4月28日追加

バス車体への会社名略称表記が多い中、井笠はきちんと正式名称を記載していました。 が、会社廃業となると消えてしまうことは必至です。

「駅行き」。

2012年10月

2013年4月28日追加

「駅行き」。

2012年10月

2013年4月28日追加

新倉敷駅行きの井笠バス。 以前は寄島だけでなく途中の沙美からの便もありました。

新倉敷駅前。

2012年10月

2013年4月28日追加

新倉敷駅前。

2012年10月

2013年4月28日追加

寄島から新倉敷駅に到着する井笠バスです。

区画整理で道路が全面的に付け替えられたため、昔の面影は全くなくなった駅前風景です。

バス乗り場風景。

2012年10月

2013年4月28日追加

バス乗り場風景。

2012年10月

2013年4月28日追加

すでに両備バスを含めて本数激減の新倉敷駅バス乗り場。

ですが、こういう撮り方をすれば、昔のように賑わっている雰囲気ではあります。

新倉敷駅前。

2012年10月

2013年4月28日追加

新倉敷駅前。

2012年10月

2013年4月28日追加

新倉敷駅バス乗り場で、発車までのひと時休憩中の井笠バスです。

寄島までそこそこの距離ではありますが、乗客は僅少のようです。

新倉敷駅前。

2012年10月

2013年5月6日追加

新倉敷駅前。

2012年10月

2013年5月6日追加

井笠バスと両備バスが並んだ新倉敷駅前です。 両備の停車位置は乗降場ではなく、駐車場ではありますが。

駅前風景。

2012年10月

2013年5月6日追加

駅前風景。

2012年10月

2013年5月6日追加

何台ものバスが並んだ駅前のバス乗り場。 たまたまこの時刻に集中していますが、現在は昔の賑わいはなく、路線も運行本数もごくわずかになってしまいました。

井笠バス乗り場。

2012年10月

2013年5月6日追加

井笠バス乗り場。

2012年10月

2013年5月6日追加

この写真の当時は、新倉敷駅を発着する井笠の路線は寄島線1路線のみになっていました。

もっとも、昔からメインのターミナルではありませんでしたが。

井笠鉄道。

2012年10月

2013年5月6日追加

井笠鉄道。

2012年10月

2013年5月6日追加

会社整理で消滅してしまった「井笠鉄道」の表記です。

行先表示のうち玉島〜沙美間は、以前は1時間に3〜4本の便が走っていたのですが。

案内板。

2012年10月

2013年5月6日追加

案内板。

2012年10月

2013年5月6日追加

淋しくなってしまった井笠バスの案内看板です。

数年前までは「矢掛」線があったはずなのですが、いつ廃止されてたのでしょうか。

寄島行き。

2012年10月

2013年5月6日追加

寄島行き。

2012年10月

2013年5月6日追加

寄島行きのバスが発車します。

休日の日中の便のためか、乗客はまばらですが、皆無というほどでもありません。 系統がなくなったら本当に困る人もいるはずなのですが。

寄島行き。

2012年10月

2013年5月12日追加

寄島行き。

2012年10月

2013年5月12日追加

休日は本数がぐっと少なくなる本路線です。

この日は10人ばかりのお客が乗車していました。

時刻表。

2012年10月

2013年5月12日追加

時刻表。

2012年10月

2013年5月12日追加

井笠鉄道廃業直前は、こんな運行本数でした。

沿線はタクシーを呼ぶのにも不便な路線です。 廃業後はどうなるでしょうか。

運行終了のお知らせ。

2012年10月

2013年5月12日追加

運行終了のお知らせ。

2012年10月

2013年5月12日追加

内容は、記載されている通りです。 日付の時点では、公式には代替運行は決定していませんでした。

記載内容、ちょういとフライング?

新倉敷行き。

2012年10月

2013年5月12日追加

新倉敷行き。

2012年10月

2013年5月12日追加

玉島中央町バス停で、少しの間時間調整です。

日曜夕刻の駅方面行きとあって、乗客は僅少です。

午後の寄島行き。

2012年10月

2013年5月12日追加

午後の寄島行き。

2012年10月

2013年5月12日追加

秋のことですでに太陽は傾いています。

さすがに寄島方面へ向けてはお客も見られます。 この調子で今後も路線存続できるでしょうか。

中国バス 井笠バスカンパニー

中国バス 井笠バスカンパニーです。

なにやら長くて判りにくい名前ですが、旧井笠鉄道の路線バスです。

井笠鉄道は経営不振のため、2012年10月末を以って全ての路線を廃止し会社整理へと進みました。 一部の路線を、近隣の中国バスが社内カンパニーを設立して暫定的に2013年3月末までの期限付きで引き継ぎました。

なにぶんローカル路線ばかりのため、4月以降の展開は不透明です。

尚、発表から廃止までわずか20日間の短期に緊急対応のため、本路線は法的には一般乗合路線ではなく、貸切便の扱いです。 本コーナーでは主に「(中国)井笠バス」と表記します。

(中国)井笠バス。

2012年11月

2012年12月16日追加

(中国)井笠バス。

2012年11月

2012年12月16日追加

11月からの暫定運行開始後も、旧井笠鉄道の外観そのままで走る「(中国)井笠バス」です。

さすがに会社表示等細かいところに変化は見られますが。

両備と井笠。

2012年11月

2012年12月16日追加

両備と井笠。

2012年11月

2012年12月16日追加

両備バスと(中国)井笠バスが並ぶ姿は、今のところ変化はありません。

バスセンター時代には「国鉄バス」も乗り入れていたこの地域ですが、路線減少は止まらず今では2社2系統のみです。

先行井笠バス。

2012年11月

2012年12月16日追加

先行井笠バス。

2012年11月

2012年12月16日追加

一足先に(中国)井笠バスが発車します。 どちらも新倉敷駅行きですが、便数が僅少なのに接近したダイヤです。 よくある話ですが。

両備マーク。

2012年11月

2012年12月16日追加

両備マーク。

2012年11月

2012年12月16日追加

これまでの井笠バスと大きな変化はありませんが、正面中央のイゲタの井笠マークが、丸い両備マークに変えられました。

とりあえず3月末まではこのままのようです。

社名シール。

2012年11月

2012年12月16日追加

社名シール。

2012年11月

2012年12月16日追加

社名の上にはシールが貼られました。 暫定引き受け先が中国バスの「井笠バスカンパニー」なので、元表記が「井笠バス」なら当面問題なかったのでしょうが、「井笠鉄道株式会社」ではさすがに放置できません。

新倉敷駅。

2012年11月

2013年1月13日追加

新倉敷駅。

2012年11月

2013年1月13日追加

新倉敷3番乗り場は井笠バスの定位置です。

以前は駅南口正面の西側がバス乗り場でしたが、駅前再開発で、現在は東側のこのポジションです。

新倉敷駅。

2012年11月

2013年1月13日追加

新倉敷駅。

2012年11月

2013年1月13日追加

路線バス乗り場全景です。 前の方の乗降に便利なのが両備バス。(というほど差はありません。) 本来観光バスは入ってきませんが、本日は児島競艇の無料送迎バスが停車中。 長距離運行の不定期のためか、競艇客誘致の一環か、これが一番いい車・・・。

(中国)井笠バス。

2012年11月

2013年1月13日追加

(中国)井笠バス。

2012年11月

2013年1月13日追加

新倉敷駅前の(中国)井笠バスです。

県内のバス会社各社が何度か塗装を変更する中、井笠バス(と宇野バス)は40数年、同じカラーのままのように思います。

寄島行き。

2012年11月

2013年1月13日追加

寄島行き。

2012年11月

2013年1月13日追加

現在新倉敷駅に乗り入れる井笠バスは、寄島行きの1系統のみです。

以前は同系統沙美行き、矢掛行き、下竹経由金光行き等そこそこの系統がありました。

駅前風景。

2012年11月

2013年1月13日追加

駅前風景。

2012年11月

2013年1月13日追加

深まる秋の駅前の井笠バスです。 木々とのコントラストが鮮やかですが、来年の今頃はどうなっていることか。 新塗装?両備色?中国バス色?それとも路線廃止?

井笠バス。

2012年11月

2013年1月13日追加

井笠バス。

2012年11月

2013年1月13日追加

地元のバス会社では、長尺車体の大型車を積極導入の両備に対し、隘路の多い井笠路線バスは一貫してやや短尺の車体の車が中心でした。

小型化が進む今となっては、かなり大きい方ですが。

両備と井笠。

2012年11月

2013年1月20日追加

両備と井笠。

2012年11月

2013年1月20日追加

長年変化のないカラーの井笠に対し、両備は白い部分が非常に多くなりました。

但し、車体下部の両備ブルーは一貫しています。

時刻表。

2012年11月

2013年1月20日追加

時刻表。

2012年11月

2013年1月20日追加

現在の(中国)井笠バス、玉島中央町の時刻表(新倉敷〜寄島線)です。 井笠鉄道時代に比べ本数は半減ですが、かろうじて路線は暫定継承されました。

バス停標識。

2012年11月

2013年1月20日追加

バス停標識。

2012年11月

2013年1月20日追加

「玉島中央町前」のバス停標識です。 昔のバスセンターも、今ではたった1本の標識に変わってしまいました。

ところで、バス停名は「玉島中央町」のはず、なのですが。

バス停標識。

2012年11月

2013年1月20日追加

バス停標識。

2012年11月

2013年1月20日追加

両備・井笠の両社併記のバス停標識です。 以前は会社ごとに別々の標識でしたが。 「井笠という表示だけなら、」当面3月末までは使えそう・・・。

時刻表。

2012年11月

2013年1月20日追加

時刻表。

2012年11月

2013年1月20日追加

玉島中央町、寄島行きの時刻表です。

以前はこちら方面は、途中の沙御行きを含めると1時間に3〜4本走っていたのですが。

バスセンター跡。

2012年11月

2013年1月20日追加

バスセンター跡。

2012年11月

2013年1月20日追加

以前はここからスーパーの建物左を通って、奥のバスセンターに車が入っていました。 (乗客はスーパーの右側から) バス路線縮小とスーパー拡張のために廃止されてしまいましたが。

寄島行き発車。

2012年11月

2013年1月20日追加

寄島行き発車。

2012年11月

2013年1月20日追加

数少ない(中国)井笠バスの寄島行きです。 以前は別の場所に、井笠も自前の車庫を持っていました。

井笠バスカンパニー株式会社

新生「井笠バス」、株式会社井笠バスカンパニーです。

旧井笠バス会社破綻の後、中国バスの井笠バスカンパニー部門による暫定運行(一部路線廃止)を経て、新会社「株式会社井笠バスカンパニー」として、2013年4月より運行を開始しました。 現在(2013年6月)のところ福山地区の路線は暫定運行のままで、最終的には中国バス・井笠バスどちらが引き継ぐか注目されます。

このコーナーでは、必要に応じて「井笠バス」「(新)井笠バス」いずれかで表記します。

井笠バス(広告)。

2013年4月

2013年6月30日追加

井笠バス(広告)。

2013年4月

2013年6月30日追加

新生・井笠バスです。

派手な広告は従来通りですが、片側に描かれた「鴨方」からは、会社廃業のため井笠バスは撤退してしまいました。

井笠バスカンパニー。

2013年4月

2013年6月30日追加

井笠バスカンパニー。

2013年4月

2013年6月30日追加

新生「株式会社井笠バスカンパニー」となり、表記シールは「井笠バス.C」となりました。

暫定運行だった「中国バス」の文字は消えましたが、両備グループのマークはそのままです。

両備と井笠。

2013年4月

2013年6月30日追加

両備と井笠。

2013年4月

2013年6月30日追加

新倉敷駅前にて、両備バスと新生井笠バスの並んだ風景。

ですが、どちらも広告車体で、見た目にはどこのバス会社かわかりません。 というか、両社とも本来のイメージカラーとは全く逆です。

広告バス(寄島サイド)。

2013年4月

2013年6月30日追加

広告バス(寄島サイド)。

2013年4月

2013年6月30日追加

広告バスと書きましたが、企業ではなく地域興しの広告?

正面気味の写真ですが、こちらサイドは「寄島」です。

広告バス。

2013年4月

2013年6月30日追加

広告バス。

2013年4月

2013年6月30日追加

正面に描かれているのは鴨方の「鴨」と寄島の「蟹」です。

よく見るとこの車体、正面の両備マークが異様に小さい?

広告バス(鴨方サイド)。

2013年4月

2013年6月30日追加

広告バス(鴨方サイド)。

2013年4月

2013年6月30日追加

こちらサイドは(見にくいですが)「鴨方」バージョンです。

残念ながら鴨方からは井笠バス路線はなくなってしまいました。

新昭和橋。

2013年4月

2013年6月30日追加

新昭和橋。

2013年4月

2013年6月30日追加

新昭和橋を渡る、寄島行きの井笠バスです。

埋立地が増えましたが、この路線からは海を眺めることができます。 (この部分は深い入り江の一番奥ですが。)

降車中。

2013年4月

2013年6月30日追加

降車中。

2013年4月

2013年6月30日追加

バス停の名前は「新」のつかない「昭和橋」です。

下車客(=乗客)がいると何だかホッとします。

新塗装車。

2014年12月

2014年12月21日追加

新塗装車。

2014年12月

2014年12月21日追加

今年初め頃から目にするようになった井笠バスの「新塗装」。 このところ急激に台数が増えたようで、目にする機会がやたら多くなりました。 昔からの井笠塗装、意外と早く消滅するか?

尚、訳あってここから以下8枚の夜景撮影は「飲酒撮影会」。 ピントはカメラ任せでいいとして、手振れがある点ご容赦ください。

ロゴ。

2014年12月

2014年12月21日追加

ロゴ。

2014年12月

2014年12月21日追加

ロゴ、というより車体表記なのですが。 一番目立つのはこれ。 筆記体調の独特の文字のアルファベットです。

両備バスの昔からの表記に倣ったもので、これは同グループの中国バスも同様です。

白地に青。

2014年12月

2014年12月21日追加

白地に青。

2014年12月

2014年12月21日追加

井笠としては「新塗装」でありますが、両備グループがすべてこれになっているようで。 何しろ両備、岡電、中国に井笠とほぼ同様の塗装です。

このあたりで昔からの塗装をずっと踏襲しているのは今では「宇野バス」くらいです。

側面。

2014年12月

2014年12月21日追加

側面。

2014年12月

2014年12月21日追加

夕刻の新倉敷駅前での「井笠バス」新色です。

今までの両備と比べ、裾の青い部分がやや狭いように思えます。 中国バスとほぼ同様の塗り分けです。

寄島行き。

2014年12月

2014年12月28日追加

寄島行き。

2014年12月

2014年12月28日追加

新井笠バスに移行時の路線整理により、この「新倉敷〜寄島線」は他の井笠路線との接続のない「根なし草」になってしまいました。

一部区間が重複していますし、同じグループになったことだし、いっそこのまま両備バスに移管したほうが利便性が上がるのでは?

後部。

2014年12月

2014年12月28日追加

後部。

2014年12月

2014年12月28日追加

車体後部になるとほとんど「白」一色ですので、ますます面白味がありません。

「Ikasa」はともかく「Bus」の自体は昔からの両備バスのものと全く同一です。

井笠と両備。

2014年12月

2014年12月28日追加

井笠と両備。

2014年12月

2014年12月28日追加

新倉敷駅前で並んだ、後ろ側井笠バスと、前側両備バスです。

よく見ると、両備の方は後部バンパーが青色です。 微妙に塗り分けに違いがあるようです。

イルミネーション。

2014年12月

2014年12月28日追加

イルミネーション。

2014年12月

2014年12月28日追加

12月とあって、木々には色々電飾が施された駅前風景でした。

それにしても、同じ時刻に2台いなくてもと思います。 元が違うとはいえ今はグループ会社なのですから、時刻調整していただければ。

新「井笠」塗装。

2015年1月

2015年1月11日追加

新「井笠」塗装。

2015年1月

2015年1月11日追加

最近見ることが多くなった「新井笠塗装」。 白い色は目立ちやすいはずですが、これだけ全体が白いと逆に風景に隠れて目立ちません。 オマケに写真に撮ると飛びやすいし。 RAWデータから加工してもこんな感じです。

地元の路線。

2015年1月

2015年1月11日追加

地元の路線。

2015年1月

2015年1月11日追加

休日はわずか4往復。 同じ車が行ったり来たりなので、この朝の便がこれならその次も・・・。 たまには「旧井笠色」、来ないでしょうか。 (まだ消滅したわけではないのですが。)

| →TOP PAGEへはここから← |

| 編成表 |

| TOP |

| CONTENTS |

| DIARY |

| GALLERY DOMESTIC |

| GALLERY INTERNATIONAL |

| COLLECTION |

| TRAVEL |

| TRIAL 20000 |

| MODELS |

| NEW YEARS MAIL |

| LINK |

| PROFILE |

| MAIL to KAIMON4 |

| HURC |

バナーにご利用ください