| かいもん4号のホームページ TRAVEL 北陸新幹線開業訪問記 | ||

| →TOP PAGEへはここから← |

と言うことで、駆け足で最終日の「サンダーバード」と初日の北陸新幹線乗車の旅です。

尚、追加は下の方になります。最新の追加は 2025年9月21日

敦賀行き。

新幹線の列車出発案内に、「敦賀」の文字が登場しました。

2024年3月16日です。

この先新大阪まで伸びる予定の北陸新幹線ですが、未だ着工には至らず、敦賀から新大阪までの間が開業するのは、今のところ2040年を過ぎるのではと見込まれています。

生きているうちに北陸新幹線全線開業を見るのは、もしかすると無理かも???

ハローキティ。

いきなり先行き見通せない話になりましたが、とりあえず敦賀開業ですので、出かけない訳にはいかない。

と言うより、長年馴染んできた北陸特急「サンダーバード」がとうとう北陸を走らなくなってしまう。

そんな訳で、最終日の「サンダーバード」に乗車し、引き続き初日の北陸新幹線開業区間に乗車しようと言う企画です。

出発はいつもの地元新倉敷駅から。 つまり、いつも通りの時系列駄文です。

この時刻の「こだま」は、「ハローキティ」でした。

車内。

ハローキティ車内の一番奥、つまり1号車の運転席側。 広いスペースに大きなモニターが設置されていました。

と言うより、とにかく広々としたスペース、言い換えれば「何もない」といった感じです。

モニターも本日はハローキティ関連と言うより、沿線各地の案内と言った感じでした。

車内。

上の写真の突き当たりつまり最前部から眺めた感じ。

1号車の車内座席を丸々取り払っているので、スペースは広いですが、別の座席を取り付けている訳でもないので、あまり長居をする場所でもなさそうです。

500系の車内。 荷物棚がないと、天井がこんなに広々とするかと言う感じです。

カウンター。

反対側、2号車側から車内を眺めるとこんな感じ。

サービスカウンターもありいろいろグッズも販売していますが、先代の「500系エヴァ」と比べると全体に大人しい感じです。

2号車。

お隣つまり2号車の1号車側車端。

こちらはトイレなどの設備がなく20列定員100名の客室の広い車両。

なのですが、1号車のみならずこの2号車の車端部もこのように改造されていました。

小スペース。

反対側の山側には、荷物を置ける小スペースが。

これはこれで、ちょっと嬉しいスペースです。

この車端のハローキティスペース。 1号車へお客を案内するエントランス的イメージの造りでした。

客室。

2号車の客室室内はこんな感じで、普通と言えば普通ではありますが、他の客室よりは多少「ハローキティ」色を醸し出しています。

歩いて見ると、通路床のピンクが結構目立ちます。

吉井川。

車内はともかく、席に座るとこくごく普通の500系「こだま」です。 天気は上々。

春めいた感じの吉井川でした。

サンダーバード。

本日乗車するのはサンダーバード21号金沢行き。 大阪駅11番ホームの乗車位置表示です。

新型コロナの影響で自由席が減ってしまったのですが、それも今日まで。

明日からは全席していになってしまいます。

新大阪ではなく大阪から乗車して、せめて好きな座席に陣取ることにします。

全車両指定席。

今日乗車して明日も乗車する人がいるのかどうかわかりませんが(往復ならあり得るな)。 「明日から全車両指定席となります」の写真が撮りたかっただけです。

趣旨はお分かり頂けるでしょうが、まるで無茶苦茶手ブレ写真。

実はそうでもないのですが(但しスローシャッターではある。)、ちょうどシャッター押すタイミングで日本語から英語に切り替わってしまったので・・・。

入線。

サンダーバード、入線してきました。

この風景自体は明日からも変わらず眺められるのでしょうが。

敦賀行きになってしまうと、何か別の列車になってしまう気がします。

新快速と変わらないじゃないですか。

金沢行き。

「サンダーバード」「金沢」。

この表示が出るのは本日限りです。

明日からは「敦賀」になってしまうのか。

初めての表示のはずですが、行き先表示部分はロール式ではなく、ドット方式なので、簡単に入れ替えは出来るんでしょうけれどね。

淀川。

入線から発車まではそれほど長い時間はありません。

乗客が落ち着くと間もなく発車。 そして早々に淀川の橋梁を渡ります。

ほんの5分程の違いですが、北陸に行くのに慌ただしく新大阪から乗車するのと、始発駅大阪から乗車するのでは、やはり印象が違います。

何か「儀式」みたいなものでしょうか。

新大阪。

お馴染み?の歩行者専用の跨線橋をくぐると、新大阪に到着です。

大阪からは半分以下の乗車率ですが、新大阪からは混雑するのかな?

車内放送では「金沢行き最終日で、この先多数のお客様が見込まれる」旨の案内が流れているのですが。

昼食。

「多くのお客様が見込まれる」新大阪駅停車でしたが、実はそれほど大勢は乗って来ませんでした。 ちょっと拍子抜けですが、隣に相客が座ることもなく、「昼食」を開くにはちょうど良い感じです。

あらかじめ仕込んでおいた弁当と、大阪駅で仕入れた冷えたビールで、いただきます。

併走。

東海道本線と別れる山科までは複々線併走なので、ちょうどこんな感じで列車と併走です。

サンダーバードと併走ですから新快速じゃないはずなんですが、なぜかあっちの方が早い。

まるで新快速に追い越されている感じです。

それより、向こうもクロスシート車なので、窓越しにこちらの「食事」が見えているのが気になります。

建設中。

高槻の少し先では、新名神高速道路の工事が進行中。

東海道本線のほか、名神高速道路の本線も越えて神戸方面とつながるため、平地なのですが高い高い橋脚です。

鉄道と高速道路。 将来はどう役割分担するのでしょうか。

と言うか、鉄道がちゃんと役割分担できれば良いのですが。

機関車。

向日町運転所(と今でも呼んでしまう)では、たくさんの電車に雑じってこんな国鉄時代の機関車も停車中。

ごくたまにやって来るのを地元でも見るのですが、もうそんなに出番はなさそうです。

普通列車。

さきほどからずっと抜いたり抜かれたりしていた223系。

追い抜かれた後ここでやっと追いつきましたが、普通列車でした。

何かゆっくり目に走るなと思っていたサンダーバードですが、幾らなんでも普通に抜かれていたとは。

どうやら先行の列車が遅れていたようなのですが、新快速だけじゃなく普通列車も結構速いぞ、西日本。

大津京。

京都でもさほど多いという程の乗客ではなく、意外と空席があるままの発車でした。

とは言え7割くらいは乗車しているので、決してガラガラと言う訳ではありませんが、車内放送の「この後多数のお客様」はもう無さそうです。

幸い隣席に相客は座って来ませんでしたので、のんびりと車窓を眺めます。

山科の先で東海道本線と別れてトンネルを抜けると、大津京の駅を通過します。

このあたりは東の大津と市街地続きで大きな建物も目立ちます。

琵琶湖。

それでも建物越しに、遠くに琵琶湖が見えてきました。

まだ湖岸までは相当に距離がありますが、高い高架の上を走る湖西線ですので、眺めは良好です。

湖岸。

暫く走ると線路は琵琶湖の湖岸に沿うようになります。

かつての江若鉄道が走っていた区間を高架と盛り土で開業した路線は最初から踏切の無い構造です。

琵琶湖沿いでさほどのトンネル区間もないことから、比較的新しい路線にしては眺めは至極良好です。

琵琶湖に沿って。

家並みが途切れ、どのかな風景の琵琶湖岸を眺めながら、それでも結構高速で走ります。

日本一の湖は、幅の広いところでは対岸が見えないくらいです。

本日はいいお天気なのも幸いです。

余呉湖。

琵琶湖の北端、余呉湖が眺められると、広かった琵琶湖ともお別れです。 とは言え大津から近江塩津の手前まで。

特急でも何10分も要する距離で、それだけ眺めの良い区間でもあります。

いずれ北陸新幹線が開業すると、この区間を特急で通ることはなくなるのでしょうが、いつのことになるのかは判りません。

と言うか、それまで生きてるのか?

北陸本線。

琵琶湖と別れると、進行右から北陸本線が近づいてきます。

かつて湖西線が開業する前は、大阪からの特急「雷鳥」や「北越」はすべて北陸本線米原回りでした。

しかし新幹線が敦賀まで開業する明日からは、「北陸本線」ではなく「湖東線」と呼んだ方が適切に体を表すかもしれません。

接近。

北陸本線が真横に近寄ってきました。

合流駅の近江塩津駅は、特急はすべて通過。

駅を通り過ぎて立体交差を駆け抜けてから、気が付けば合流して線路が一緒になっていたという感じです。

以前はこの区間の北陸本線は交流電化だったので、北陸本線に合流する前にデッドセクションがあり、一瞬エアコンや照明が途切れたものでした。

そう言えば、湖西線開業当初は、デッドセクションの関係で、この区間の普通列車は短い気動車での運行でした。

新疋田。

新疋田を通過。

ここから次の敦賀までは、単区間ながら急な勾配を駆け下ります。

琵琶湖北端から日本海側の敦賀までは意外と距離が近く、トンネルは抜けるものの、さほどの峠越えと言う感じではありません。

とは言え敦賀は海沿いの町ですから、そこそこの勾配区間となります。

上り線。

本来は進行右側を走るはずの上り線が少し離れて築堤を上がって行きます。

この先上り線とこちらの下り線の位置関係が逆になり、鳩原ループを回る上り線とは一旦離れてしまいます。

下り。

上り線と別れた下り線。

下るのみですので、新疋田から敦賀まで地形に沿ったさほどカーブのない線路をひたすら下ります。

遠くにはすでに舞鶴若狭道の高架が見えており、敦賀は間もなくです。

高速道路。

高い高いコンクリート造りの高架橋。

上を走るのは高速道路の舞鶴若狭道です。

各地に高速道路網が広がり、このような光景を目にすることは珍しくなくなりました。

北陸本線が無くなることはないでしょうが、小浜線はじめローカル線にとってはますますピンチに違いありません。

キヤ143。

敦賀駅の構内に入って来ました。

こんな保線車両が止まっています。

機関車ではなく気動車タイプのラッセル車。

北陸本線がJRから第三セクターに移管されると、ますます増える「根無し草」のJRローカル線。(新幹線とは接続していますけど。)

どこが基地になるのでしょうか。

長距離運用が増える?

新幹線高架。

本日が最終運行の金沢行きサンダーバード。

本日は在来線の従来のホームに入りますが、敦賀止めとなる明日からは、新幹線高架下の専用ホームに発着となります。

このあたりから高架下に進入してゆきます。

専用線。

地平から離れ、少しづつ専用ホームに向かって上がってゆく特急専用線。

ただこの敦賀駅では、九州の「つばめ」や「かもめ」の例とは異なり、同一ホームでの新幹線乗り換えはできません。

これが何とも不便なところです。

広い構内。

幅が広い敦賀駅の構内。

在来線の駅本屋は海側ですが、新幹線は一番山側に建設されたため、かなりのスペースが間にあります。

将来的にはどのような姿に変化するのでしょうか。

それにしても明日からここが終着駅になるとは。

大阪からはさほどの時間ではありませんし、もはや「北陸特急」とは呼べません。

敦賀停車。

敦賀駅です。

特急がこのホームに停車するのは本日が最後です。

向こうの新幹線駅まではかなりの距離がありますし、他の駅と比べると高い高い新幹線駅です。

ここから乗換だと、混雑時は大変なことになっていたでしょうね。

かつての岡山駅の乗換大混雑を思い出しました。

北陸トンネル。

ここから先は、「サンダーバード」としては本日で最後の区間。

敦賀を出ると、間もなく北陸トンネルに進入します。

生憎進行右手の席に座っているため、「北陸」の文字は車窓からは拝めませんでした。

交差。

在来線最長の北陸トンネルを抜けると、間もなく新幹線の高架とクロスします。

すでに試運転の列車は随分前から走ってはいるのですが、いよいよ明日からが本番です。

ギャラリー。

敦賀を出たため、この先は明日から特急が走らない区間です。

それまでの区間では全く目立たなかった沿線で撮影のファンですが、さすがにパラパラと見かけるようになりました。

しかしそれほど集中していると言うほどではありませんでした。

福井駅。

福井駅です。

意外と多い、駅撮りのファン。

屋根がガッチリした高架の駅ですからあまり写真映えしないと思うのですが、やはり停車駅だからか、そこそこの人が集まっていました

撮影中。

あまり1か所に集中しているように見えない撮影の人ですが。

やはり絵になりそうな場所には、それなりの人数が集まっているようです。

どうやら何か所かに分散して頑張っている。

そんな感じの集まり具合でした。

田園風景。

遠くに臨む山と手前にJ広がる水田。

間を仕切るように、新幹線の高架橋が少し離れたところを並走します。

そのまんまの説明ではありますが、こちらの特急の車内から新幹線を眺めてみたい気持ちになります。

試運転でもやって来てくれないかと思っていましたが、残念ながらこの列車から出会うことはありませんでした。

芦原温泉。

芦原温泉に到着。

ここは新幹線併設駅なので、在来線特急は無くなりますが、代わりに明日からは新幹線が停車します。

しかしながら敦賀での乗り換えが発生するため、関西や名古屋方面との行き来では、おそらくは一番新幹線のメリットが少ないと感じられるであろう駅でもあります。

加賀温泉。

次は加賀温泉に到着。

この駅も新幹線併設駅です。

福井や金沢の県庁所在地駅はともかく、やはり北陸だと観光の拠点駅は重要。

と言うことで、新幹線2駅連続での温泉駅です。

しかしやはりここも、関西方面からは乗り換えの不便さを感じられずにはいられない駅のようです。

撮影地。

少しまとまった人数の撮影の人たち。

本日までは列車は沢山やって来るので、退屈することはないでしょう。

が、多少のバリエーションがあるとは言え、やって来るのが同じスタイルの683系ばかりでは、ほどほどにしておこうかと言う気にもなりそうです。

間もなく終点。

終点金沢が近づきました。

北陸本線も高架に上がり、さすがに都会だな〜と言う感じではあります。

だんだん運転距離が短くなってきた北陸特急。

金沢までの乗車もこれが乗り納めです。

すれ違い。

金沢駅に到着する直前、発車したばかりの特急とすれ違いました。

増結されていますが、塗装からすると「サンダーバード」ではなく「しらさぎ」かな?

高速バスの利便性を考えると、今後は「しらさぎ」の方が苦戦しそうではあります。

能登かがり火。

金沢から和倉温泉に向かう特急「能登かがり火」。

サンダーバードとしらさきは金沢駅からは消えますが、この列車は存続と言うことになりました。

とは言えJR西日本がこの先ずっと七尾線を運営する保証はなく(もっとも氷見線と城端線が先でしょうが。)、そのうち姿を消してしまうのではと心配です。

むしろIRいしかわ鉄道?になった方が存続の可能性が高いのかな?

金沢駅ホーム。

金沢駅の特急到着ホームのギャラリーはこんな感じでした。

高架ホームの端まで屋根があり日も当たらず、決して撮影向きの場所ではないのですが、やはり人が多いのは終着始発駅だからなのでしょう。

ホーム端。

さすがに本日はホームの端まで人だかりです。

というかこの場所はギリギリ明るいので、人が集まっている感じです。

しかし到着列車の長さによっては最後部はもっと駅中央寄りになりますから、ここにじっと留まっていると言うよりは、到着するのを撮影したら移動する、と言う感じの繰り返しのようです。

サンダーバード。

サンダーバードの到着便。

この列車は長い編成なので、大阪側最後部はホームの割合端の方になります。

この列車のこちら側は流線形のタイプでした。

残念ながら駅の構造の関係で、編成全体の撮影と言う訳にはゆきませんね。

次の到着。

次の列車が到着です。

まだある程度日が高い時刻なのですが、駅の構造の関係でホームの日当たりはこんな感じ。

あまり動く列車を撮影向きの明るさじゃありません。

進入中。

ホームに進入する「しらさぎ」。

ISO値を上げても撮影はかなりしんどいのですが、撮影者は多数です。

みんなどんな写真を撮っているのか、かなり気になります。

最後尾。

この列車の最後尾は高運転台貫通型のやつです。

681系や683系の流線形のやつ。

カッコいいのですが、何かが足りないと言う感じがして仕方なく、スタイルとしてはこちらの高運転台タイプの方が好きです。

停車中。

先頭部(最後部)が並んで停車した列車。

やはり被写体としての人気は高いようで、この時はホームのこの部分に人が集中します。

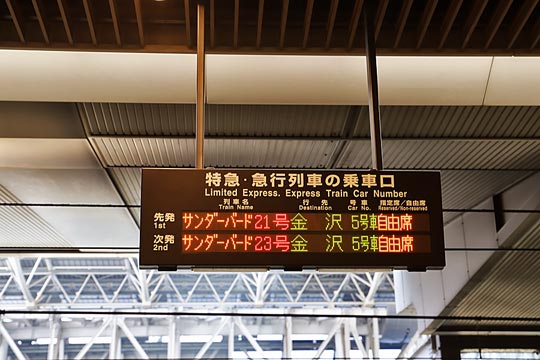

発車案内。

ホームの列車発車案内。

色々表示されていますが、北陸特急は本日限りです。

第三セクター化で北陸本線は県ごとに4社に分断されてしまいましたが、富山・泊方面や福井方面には明日からも直通列車が走ります。

肥薩おれんじ鉄道のように、1社にしてしまえばと思うのですが、自治体が異なるとなかなかうまく行かないんでしょうか。

普通列車。

福井行きの列車は明日からも走りますが、本日まではJRでの運行です。

車両は交直流の521系ですが、塗装はともかく車両自体は明日からも同じ奴が走るので、乗っている分には案内放送以外は変わらないはず。

そのうちオリジナルの車両が走るようになるのかな?

ホーム案内。

金沢駅ホームの登り口にある列車発車案内。

「サンダーバード」と「しらさぎ」の表示は本日限りです。

基本明日からは七尾線を除いては、IRいしかわ鉄道の列車ばかりになります。

JR七尾線は列車は金沢からですが、路線としては始点は津幡なので、在来線部分は共用ではなくIRいしかわ鉄道単独となります。

とはいえ施設は当分このままでしょうか。

金沢行き。

到着特急列車の「サンダーバード」「金沢行き」表示。

ロール式にしてもドットマトリックスのやつにしても、ホームに進入時点で回送に備えて変更がかかっている場合も多いので、金沢到着後にじっくり眺められるのはレアかもしれません。

いずれにしても、金沢行きの表示は本日限りではあります。

サンダーバード信越。

ホームに到着後に、ロール式の列車表示の切り替えが始まりました。

色々面白緒そうなのでここから少し出てきたやつをアップすることにしますが、コメントは見たままそのままで、あまり広がりそうにありません。

まずはサンダーバード信越です。

一時期は富山を越えてさらに先まで足を伸ばしていました。

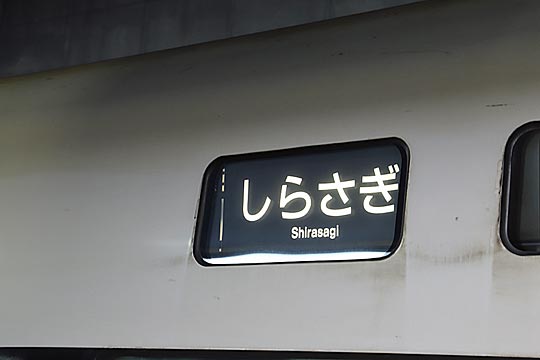

しらさぎ。

「サンダーバード」があれば「しらさき」もありでしょ。

元々同じ型式の車両なので当たり前ではありますが、現在は供用運用ではなく、それぞれ単独で専用の編成となっています。

雷鳥。

北陸特急と言えば「雷鳥」というのが私の印象です。

「しらさぎ」もアリですが、西日本に住んでいると、どうしても大阪起点の列車に目が行くことになります。

もちろん大阪からは「北越」「白鳥」もありましたが、やはり圧倒的に本数が多いのは「雷鳥」でした。

はくたか。

今回ではなく、前回の北陸新幹線金沢伸延開業で消えた列車、「はくたか」。

一時期は、北越急行経由で関東と北陸を結ぶメイン路線の列車でもあり、北越急行内では在来線最速の時速160キロ運転もおこなっていました。

元々は長岡回りで上野と金沢を結ぶ列車です。

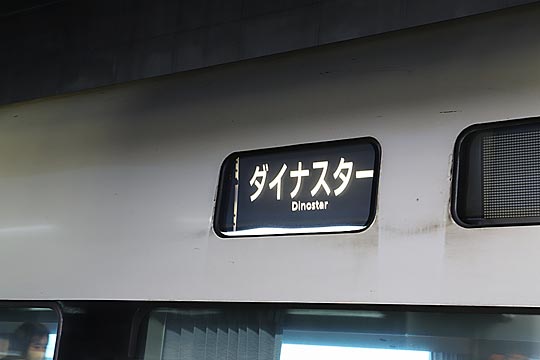

ダイナスター。

金沢〜福井間の短距離特急「ダイナスター」です。

もとより「サンダーバード」「しらさぎ」がバンバン走る区間ですので主役ではありませんでしたが、両列車が運転されない時間帯の補完的役割の列車でした。

今後も走る。

これだけは今後も金沢で見ることが出来ます。

新幹線敦賀開業にともない廃止の危機にありましたが、結局ひとまずは存続ということになりました。

JR同士、新幹線とは金沢で接続しますが、在来線と言うことで見ると「根無し草」の七尾線ですので、第三セクターを通る回送運転も必要。

いずれまた廃止の話が持ち上がる?

それとも七尾線ごとIRいしかわ鉄道に移管?

信越へ。

「スーパー」を冠した雷鳥。

それが更に富山を越えて直江津から長野まで足を伸ばしていた時代の列車です。

今から考えると長距離でもあり、JR同士で会社を越えた直通運転が普通にされていた、良い時代の列車でもありました。

あえてJR東海を経由せず長野まで乗入れる、という側面もあったようですが。

スーパー。

まだ「雷鳥」が485系の時代。

北陸トンネル内と湖西線つまり高規格で踏切がない区間で、当時としては在来線最高速度の時速140キロ運転が開始されました。

「雷鳥」は「スーパー雷鳥」として高速化をアピール。

後に「サンダーバード」に変わりましたが、当時の流れを汲む名前です。

ビジネス。

名前の通り、金帰月来のビジネスマン向けのサンダーバード。

毎日運転ではないため影は薄いと勝手に思っていますが、愛用されていた方にはなじみ深い列車だったかもしれません。

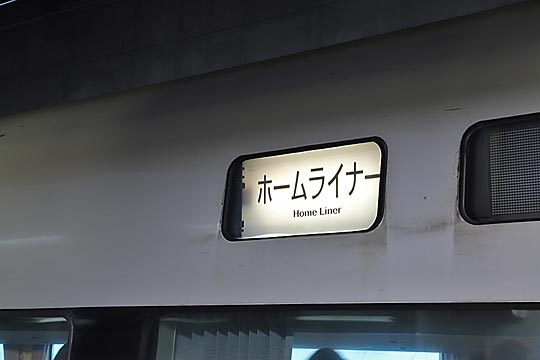

北陸ではない。

こちらは北陸本線とは直接縁のない、通勤特急です。

米原〜大阪の間で運転されていましたので、金沢駅で見かけることはありませんでした。

イヤ方向幕だけは、毎日何度も見ることができたかも。

長い名前。

ロールする方向幕の中ではおそらくは一番長い名前。

すべてを盛り込んだようなネーミングです。

そう言えば、「信越」のない「スーパー雷鳥サンダーバード」が出てきていないような。

ホームライナー。

ごくごくありきたりの名前で、どこを走っていたとも何かに紐づいているとも思えないオーソドックスな名前です。

ホームライナーは後にはうしろに○○と地名などが付くネーミングが多くなったんですけれどね。

ただ各社の「ホームライナー」は今では全て特急になってしまったので、今となっては懐かしい名前です。

おはよう。

名前の通り、朝限定の通勤特急です。

これも、運転区間は特定できない汎用的な名前ですね。

ロール表示はこれが最後で、この後は本来の「回送」で停止しましたので、写真はこれが最後です。

移動。

さて、条件の悪い金沢駅で延々と撮影するつもりはなし。

しかし金沢近くで特に目を付けている撮影地もなし。

それ以前に横着して自宅を出るのが遅くなってしまったので大阪発が昼の列車になったため、そこそこいい時刻でもあり。

と言うことで、比較的近くの松任駅に移動して、ホームでお気楽撮影です。

しらさぎ。

短めの編成の上り列車がやって来ました。

編成と色からすると「しらさぎ」かな?

ホーム端から撮影しているのですが、この場所はそれほど大人数ではありません。

松任駅で。

松任駅に停車中の列車。

後部は流線形のやつでした。

金沢駅から近い場所としては悪くないお気楽撮影地だと思うし、特急も一部停車してくれるのですが、金沢駅の混雑の割には、ここは人が少ないですね。

とは言え、両方のホームの端から端まで、カメラを持っている人を数えると、パッと見30人くらいは居そうです。

下り。

光線の関係で上り列車の撮影主体に構えていますので、下りはついでくらいの撮影です。

この列車は通過でした。

特急は「一部の列車が停車」くらいの松任駅です。

普通列車。

続けて普通列車が金沢に向けて下って行くのを後追い撮影です。

この列車はもちろん松任停車だったのですが、今居るのと同じホームなのと、完全に逆光となりますので、後追いだけの撮影です。

12両。

次の特急は先頭が流線形の長いやつです。

3両+9両の列車。 横着して確認していませんが、カラーリングは「サンダーバード」ですね。

さすがに本線の特急と言う感じがします。

普通列車。

上り普通列車がやって来ました。

普通なら直進して向かいのホームに入るのですが、ポイントを渡ってこちら側のホームに到着です。

どうやら特急の退避待ちがあるようです。

しらさぎ。

上り特急がやって来ました。

先頭が流線形のやつです。

編成からすると、「しらさぎ」かな?

追い越し。

松任駅での特急追い越し。

始発の金沢からさほど離れているほどでもない松任駅ですが、特急の列車本数事態が多いため、定期的に追い越しがあるダイヤになっているようです。

特急は後ろ側も流線形の編成でした。

サンダーバード。

続けてやって来た、貫通型の特急。

短いインターバルでの接近です。

本当なら等間隔でやって来る方が、特に石川・福井県内のお客にとっては便利なんでしょうけれどね。

連続退避。

こちらの特急は前後とも貫通型高運転台の編成。

普通列車は2本続けての通過待ちです。

貨物。

下りの貨物列車がやって来ました。

こちらは機関車が命で、後追いで撮ってもあまり面白くないでしょうし、滅多にやって来ない列車ですから、この場所で前部撮影です。

住んでいる場所では見かけることのない、交直両用のEF510。

見慣れているEF210と比べると、何か妙にいかつい感じがします。

「赤」バージョンはそれほどには思わないのですが。

駅名標。

松任駅です。

やって来る列車にそれほど大きな変化はありませんし、何本かは撮影もしたので、そろそろホームの端を離れることにします。

松任駅の駅名標。

本日まではJR西日本ですが、明日からはIRいしかわ鉄道に変わります。

当面はシールか何かでしょうが、いずれは全く別のスタイルのものになるでしょうか。

と言うか、すでに「JR」マークがシールで隠されている?

しらさぎ。

松任に停車の下り「しらさぎ」。

折角ですから方向幕撮っておくことにします。

本日までは自由席もあることだし、このまま金沢まで乗って行きたい気もします。

イヤさすがに特急券が勿体ないか。

「しらさぎ」発車。

金沢までは、次の各駅停車で戻ることにします。

「しらさぎ」はそのまま発車を見送りました。

それほど長居したとも思わないのですが、すっかり夕方になりました。

松任工場跡。

下りホームから向こう側に見えたのは、旧国鉄(その後JR)松任工場の跡地。

つい最近まで金沢総合車両所として使われていましたが、すでに役目は終了。

ご覧の通り入り口は閉鎖され、線路も撤去されていました。

小松行き。

金沢行きが来る前にもう1本。

小松行きの上り普通列車がやって来ました。

JR西日本の普通電車。

地方路線にも新車が入るようになり、どれも似たようなスタイルになって来ました。

福井行き。

次の普通で金沢まで戻って来ました。

そのまま折返し福井行きになります。

とりあえず写真を撮っておくことにします。

一晩で模様変えはできないでしょうから、明日からも暫くはこの姿が見られるのではあると思いますが。

案内板。

本日は富山に移動して宿泊予定なのですが、新幹線の利用は考えていないことでもあり、一度改札の外に出てみようと思います。

改札口の方面案内。

JR線からは「北陸本線」の文字が消えることになりあます。

発車案内。

前にも出したような気はしますが、もう一度撮ったのでもう一度掲載?

何度も何度ものコメントですが、明日からは金沢駅からは無くなる、「サンダーバード」と「しらさぎ」の表示です。

白山そば。

金沢で改札の外に出たからには、やって来るのはココ。

土産物屋の奥にある、白山そばの立ち食い店です。

注文はお馴染みの「白エビかき揚げそば」。

この店の名物だと思います。

立ち食いそばとしては若干高めの価格設定ではありますが、かき揚げの中にはちゃんと白エビの姿も見え、満足度は高いです。

意外な人気。

このそば屋。

通路からちょっと奥まったところにあり、気にして探さないと気付かないかもしれません。

食券の自動販売機もなく、カウンターで注文して現金を支払うスタイルを今でも変えておらず、入り口での人の流れはあまりスムーズではありません。

そのせいだけでもないのでしょうが、店の入り口。

ちょうど食事時なのか(そんな時刻なのですが)、意外とお客が多く列ができていました。

大阪行き。

本日は富山泊まりのため、これから移動です。

新幹線はかなり割高なので、IRいしかわ鉄道からあいの風とやま鉄道に直通する普通電車で移動しようと思います。

ちょうど反対側に、大阪行きのサンダーバードがいました。

翌日は富山から。

「サンダーバード」最終日のイベント(一人イベントですが)を終えて、翌日は富山からスタートです。

やって来たのは富山地方鉄道の富山駅。

ところが駅の切符売り場は自動券売機は閉鎖されていました。

早朝のせいではなさそうです。

元切符売り場。

よく見ると、切符売り場移転の誘導案内があります。

有人の観光案内はそのまま営業しているのですが、駅機能は移転されたようです。

入口案内。

以前は切符売り場の奥に改札があり、その奥にホーム端があったのですが、ご覧の通り少しばかり離れた場所に変更されていました。

ホームは前回来た時にもすでに変更されていたのですが、今回は改札口と切符売り場まで移転していました。

何かトイレにでも誘導されそうな雰囲気。(失礼!)

券売機。

券売機と改札口は、新ホーム手前のこの場所に移転していました。

そして改札は新たに自動改札になっています。

ところが購入した切符。

普通の紙のきっぷで磁気式ではなく、自動改札に対応していないのです。

切符を持っている人は、一番端の係員のいる通路を通ってパンチ、ではなく押印をしてもらわなければなりません。

なぜ?と思いますが、どうやら自動改札はICきっぷ対応のもののようです。

。

場所は少し移動しましたが、対面の行き止まり式ホームに列車が並んでいる姿は、以前の電鉄富山駅と全く変わりません。

電車はオリジナルの14760型と、東急から移籍してきたロングシートタイプの14780型でした。

14760型と紛らわしいな。

電鉄富山。

上と似たような写真ではありますが。

上の写真は改札を抜けてまず目についた所で1枚。

この写真は、そこから左側のホームへの移動中に真正面から1枚、の図です。

以前の電鉄富山駅の風景。

この写真と何ら変わるところはありません。

稲荷町。

元東急のやつで、稲荷町にやって来ました。

本日は地鉄電車は1駅だけの乗車です。

この後予定がありますし、本日中に帰宅する予定ですので、本日は宇奈月温泉や立山などへは深入りしないことにします。

稲荷町車庫風景。

稲荷町までやって来たのは、車庫を眺めるためです。

そのためには本線ホームからではなく、不二越線のホームに移動する必要があります。

本日朝の稲荷町車庫のラインナップは、こんな感じです。

。

一番端に、元西武特急NRAの中間車が留められています。

元々4両が譲渡されたのですが、現在の地鉄では長すると見えて、3両で運用されているため、中間の1両は外されたままです。

物陰から。

ホントは一番奥の元西武5000系レッドアローを撮りたかったのですが、本日はとケーションが宜しくなく、手前の機関車と14760型に阻まれていました。

ま、これはこれで悪くない、かな?

凸型電機。

一番目立つ場所に凸型機関車がいました。

あまり稲荷町車庫で見かけた記憶はないのですが、普段はどこにいるのでしょうか。

そう言えば何年か前に、電鉄黒部の駅の構内で見たことがあるような気もします。

私鉄の電機。

凸型機関車。

決して大型ではありませんが、かと言って小型というほど小さくもなく意外と長さがありそうで、「中型」とでも称したほうが良さそうな大きさ感です。

模型のアクセントにしたい機関車としては、少し大きめかも。

不二越線電車。

不二越線の電車がやって来ました。

元京阪特急3000型です。

富山地鉄では移籍車が多数在籍ですが、すでに車齢は50年を超え、いつ引退が始まるのか興味深いところではあります。

しかし新造しないとなると、他社から流れて来そうなのは、ロングシート車ばかりです。

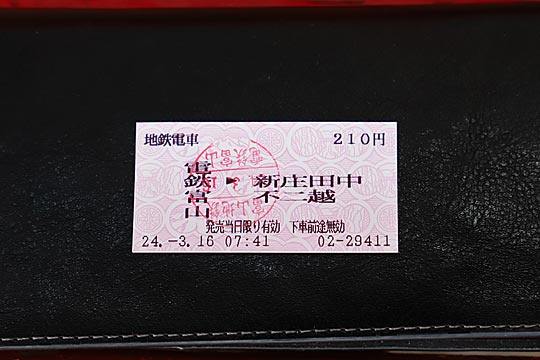

紙のきっぷ。

電鉄富山の自動販売機で求めた切符。

普通の紙のやつで、磁気式じゃありません。

ご覧の通り改札のスタンプが押されていますし、元より自動改札は通れません。

なぜ?とも思いますが、最近では東京の某私鉄が磁気式きっぷの廃止を打ち出しましたし、九州では鉄道系ICカードからの脱退を表明した会社も。

政府もキャッシュレスの推進を掲げてはいますが、今後のインフラ投資と手数料を考えると、どういう方向に進むのか、まだ定かではありません。

ところでこの切符、というか運賃。

本線・不二越線とも、もうちょっと先の駅まで有効なんですね。

ここで下車してしまうには、ちょっと惜しい気も。

中間車。

とは言え本日は深入りしない予定なので、「この先の有効区間」は捨てて、一度稲荷町の改札を出ることにします。

と言ってもどこかへ行く訳ではなく、稲荷町車庫を別の角度から眺めるだけです。

NRAの中間車です。

留置。

外からの車庫全景(と言うほどワイドなアングルでもない)は、不二越線の線路の上から。

各車両。

一杯一杯の場所まで寄せて留められていました。

アルペンとダブルデッカー。

本日は「アルペン」は出番はないのでしょうか。

ま、3月半ばですし、立山黒部アルペンルートはまだ開いていない時期ですし、特急車両がすべて運用に就く必要はないのでしょう。

4月からはダイヤ改正で特急が増える(と言うかコロナの影響で廃止された奴が一部復活)ようなので、今後に期待です。

ダブルデッカー。

ダブルデッカーは1両だけ外されて留置されていました。

アルペンやNRAキャニオンは昨年も走っているのを見かけたのですが、このダブルデッカーは暫く走っているのを見かけたことがありません。

と言うか、編成から外されてこの稲荷町に放置されたままです。

今年は走ることがあるのでしょうか。

元京阪。

大きくカーブした稲荷町駅本線のホーム。

電鉄富山行きの電車がやって来ました。

この後は富山に戻る予定ですが、1本見送ることにします。

レッドアローとかNRAとか、やって来ないかな?

交換。

上下の電車が交換です。

本線と不二越線が合流する電鉄富山〜稲荷町間は複線ですが、ここから際はどちらの路線も単線となります。

列車本数の多い本線では、この駅での交換も頻繁にあります。

次の上り電車は、14760型でした。

稲荷町。

今日はこれでこの場所を引き上げることにします。

駅名標の向こう側に見える稲荷町車庫。

アルプスエクスプレスは拝めましたが、本日はNRAは拝むことができませんでした。

この時期本運用に入っているとも思えませんし、もしかしてどこかで検査中かな?

前面展望。

で、14760型の便で電鉄富山に戻ることにします。

混雑している訳ではないのですが、一駅だけだし、どうせなので助手席後部に立ったまま、全面展望を楽しむことにします。

と言うか、この区間の工事の様子が気になります。

ダブルクロス。

付け替えられたまっすぐ伸びた線路に、ダブルクロッシングのポイント。

立派な設備ですが、なにやら大がかりな工事が始まっているようなので、仮設なんでしょうね。

電鉄富山へ。

電鉄富山駅に進入します。

以前は右側のJRの高架との間がホームだったのですが、左隣にホームが移設されたので、こんな感じで湾曲しての到着となります。

右側のスペース。高架線になるのかな?

14760。

電鉄富山駅に到着です。

ホームは対向式2面なのですが、すでに両方とも列車が入っています。

この列車は左側の列車の手前に到着します。

正面から見ていると、並んだ2本の列車が近づいてきます。

直列停車。

前後に2本並んだ14760型。

ホームも、それぞれに前後で2つの番号が割り当てられていました。

向こう側のホームと合わせ、14760型オリジナル色ばかり、3本が並びました。

ヘッドマーク。

ホーム横に掲げられたヘッドマークの数々。

ホームは移設されましたが、展示された様子は以前と変わりません。

以前は特急に限らず各列車、ちゃんと行き先表示を掲げていたんですけれどね。

ヘッドマーク。

特急用にあつらえられた特別なマークも。

かつて国鉄から乗り入れていた475系の急行「立山」は、そのままのヘッドマークで立山と宇奈月に直通していました。

一方名古屋からやって来る特急「北アルプス」は、地鉄線内の間合い運用で「アルペン特急」としても走っていましたが、その時はデザインが専用のヘッドマークを掲げていました。

軌道線。

電鉄富山まで戻ってきて、少しだけ時間があります。

駅前でお気楽に軌道線ウォッチングです。

たくさんの電車が各方面から乗り入れてきますので、途切れることがありません。

何か起きた?

早速やって来たレトロなタイプの7000型ですが。

そのまま富山駅の折返し駅のホームに入るのではなく、直前の横断歩道の手前に停止したまま、運転士が降りてきました。

手に何か持っています。

これは、もしかして?

ポイント操作。

やはり予想通りでした。

大きめのバールのようなバーを持って降りてきた運転手の方。

手動でポイントの切り替えです。

うまく切り替わらなかった、というより予定がくるったのでしょうか。

以前も故障車が出て渋滞した時、こんな風景を見たことがありました。

結構よくあることなのかな?

それとも冬季の積雪や凍結時に備えたものなのかな? そして、全部の電車にこのバーを積んでいる?

折返し。

先ほどの電車が折り返しの便で発車です。

折り返し便と言うより、南富山から大学前に向かう便が、一度富山駅に進入して方向転換して出てゆく、というのが正しいですね。

かつては高架下までは乗り入れず、駅前の大通りをそのまま直通していたのですが、ちょっとだけ余分に時間がかかるようになったので、利用する区間によっては便利になったのかそうでないのかよくわかりません。

市内線専用。

色は富山地鉄軌道色の標準的なやつなのですが、ちょっとだけ新し目の電車です。

連節じゃないこのタイプは市内線専用です。 ほかにもいろいろやって来るのですが。きりがないのでそろそろ移動することにします。

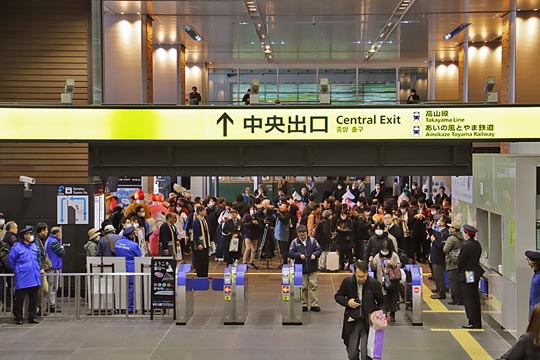

富山駅構内。

富山駅構内です。

ちょうどそんな時刻なのか、何やらイベント準備が進んでいました。

と言うか人だかりです。

本日は北陸新幹線の金沢〜敦賀間が開業する日です。

富山から金沢まではすでに開通していたので、ここで大きなイベントがあるとは思いませんでした。

お祭り?

下車客を迎える準備ですね。

上にも書いたように、今日初めて新幹線で東京からの直通客が来るわけじゃないのですが、どうやら下り「かがやき」の到着を待ち受けているようです。

改札内から。

これから新幹線に乗車予定です。

もちろん東京に向かう訳じゃなく、金沢から敦賀までの開業区間の初乗りなのですが、いろいろあって富山からの乗車です。

何か、下車客として降りてゆくのはちょっと恥ずかしい気がします。

敦賀行き。

新幹線の行先表示に、「敦賀」の文字が登場しました。

列車番号からわかるように、富山駅の下りホームです。

東京起点の直通列車なので確かに下り列車ではあるのですが、これまでの感覚からすると、富山から敦賀に向かうのが下り列車って、違和感しかありません。

短距離ならともかく、上越妙高から敦賀までの区間がずっと下りとは、在来線の真逆です。

「サンダーバード」の下り列車が大阪から京都に向かって走るのとは桁違いの違和感があります。

かがやき。

東京から敦賀まで直通の「かがやき」。

このルートでこの区間、どれだけの直通客があるのかなと思いますが、東海道回りで米原まわりだと2度乗り換えが入るし、京都経由だと遠回りで料金も高いし、微妙なところです。

もっとも東京と敦賀の間の直通客がそれほど多いとは思えませ飲から、問題の本質はそこではありません。

敦賀行きつるぎ。

さて、本日乗車するのは「かがやき」ではなく、各駅停車の「つるぎ」です。

開業区間の金沢から乗車ではなく富山までやって来た理由は2つ。

時間を定めず気軽に乗りたいので自由席なんですけれど、さすがに初日なので、「つるぎ」と言えども金沢からじゃ混むんじゃないか。

もう一つは、昨今金沢のホテルの宿泊料が恐ろしく値上がりしており、気軽に泊まれない。

これに対して富山は、ほぼ従来と変わらないリーズナブルな料金で宿泊可能。

と言うことで、富山に宿泊の上、つるぎ行きつるがに乗車。

違った。

「敦賀」行き「つるぎ」に乗車です。

金沢から至近だけれど、「鶴来」には行きません。

紛らわしいですが、さすがに車内放送で間違えることはありませんでした。

軽食。

さすがにそこそこのお客が乗車しています。

「つるぎ」の自由席が減ったせいもあるかもしれません。

とは言え窓側の席を確保できたので、早速「間食」をいただきます。

オレンジ色のやつは、ホテルの朝食で余分に頂いた「鱒ずし」のおにぎり風でした。

新湊大橋。

富山を発車。

この区間は開業以来何度か乗車していますので、さほど目新しい景色ではありません。

新高岡の手前で、いつも眺める新湊大橋。

と言うことは、大体いつもこちら側に座っていると言うことですね。

見慣れた風景?

新高岡を出て暫く。

能越道のインターチェンジ付近を通過します。

風景的には特に何がる、と言う訳ではないのですが、かつてこの付近の北陸本線には田んぼの中を走る列車撮影に適した区間があり、何度か訪れたものでした。

もちろん区間自体はそのままなんでしょうが、走る列車は単調なものになってしまいました。

金沢へ。

金沢に到着の少し手前。

目の前に現れたのは、JRの特急編成。

あれ、昨日の「サンダーバード」の回送待ちがいるのかな?

と一瞬思いましたが、こちらは七尾線の「能登かがり火」でした。

新幹線接続とは言え、在来線としては根無し草区間の特急になってしまいました。

点検回送はどこまで持って行くのでしょうか。

金沢到着。

金沢駅に到着です。

昨日までならここが新幹線の終着駅で、乗客は皆下車準備で慌ただしいのですが、本日はそんな様子はありません。

本日から隣の在来線ホームはIRいしかわ鉄道に移管ですが、この一番端の七尾線列車が発着するホームだけは、JR列車の占有です。

おそらくはこれもいつかは、七尾線含めてIRいしかわ鉄道に移管されるんでしょうか。

車内。

金沢を発車した列車。

富山からも結構多かったのですが、ここで自由席は満席になりました。

これまでは金沢〜富山間の列車だったので、あまり混む列車ではなかった印象なのですが。

金沢駅新幹線ホームも結構混雑していたようですし、さすがに本日は様相が違います。

新線区間へ。

ここからが新線区間です。

本日開業したばかりの区間でもあり、もちろん初乗車の区間です。

どんな風景が広がるかな?という新鮮な気持ちはありますが、特別珍しい区間を通ると言う訳でもなく、列車自体が富山から乗っていたやつがそのまま新線区間に入るので、ちょっと感度は鈍っているかも。

海が見える。

金沢を発車した後。

加賀平野の向こう側に、遠目に海が眺められました。

間が水田中心の平地なので、少しばかり距離はありますが何とか眺めることができます。

北陸新幹線では、上越妙高から富山の間でも海が見える区間があるのですが、多くはトンネル区間のため、近くで眺められる場所は糸魚川駅付近程度です。

(それでも少しばかり距離はありますが。)

小松停車。

金沢を出て最初の停車駅は小松。

「つるぎ」に放射しているため、新幹線各駅停車です。

降雪地帯北陸の駅のため、全体に上屋根があり、ホームからの写真映えはしませんし、こんなふうに車内から停車中の写真をとってもパッとしません。

残念。

昨日の風景。

並走する北陸本線在来線。

ではなく、本日からは第三セクターはぴラインふくいの路線です。

向こうに見える跨線橋。

昨日下り「サンダーバード」の車内から眺めた記憶があります。

それ以前にも、やはり何度も「サンダーバード」の車窓でココを眺めた記憶があるのですが、その都度ちょっと写真映えしそうな風景かなと思っていました。

昨日は、多数、ではありませんが、数人のファンが撮影に構えている姿が見られました。

加賀温泉。

加賀温泉に到着です。

やはり上屋根のある風景なのですが、本日はそこの駅でも、見物か写真撮影の人の姿がそこそこ見られます。

さすが、開業初日ではあります。

芦原温泉。

次は芦原温泉。

加賀温泉に続き、温泉駅に停車します。

あえて入れないように撮ってはいますが、やはりここにも見物客の姿はそこそこ見られます。

ここまで来ると福井県。

市の名前はひらがなで「あわら市」です。

何かひらがな表記の市名が増えましたね。

間もなく福井。

間もなく福井です。

流石は県都だけあって、駅に入る前に見える市街地には大きなビルも沢山あります。

高架下には、京福電鉄の線路も見えました。

福井到着。

福井に到着です。,

そこそこの下車客があり、代わりの乗客もそれなりにあったのですが、やや空席も出てきました。

この列車に限っては、金沢〜福井間が一番乗客が多かったようです。

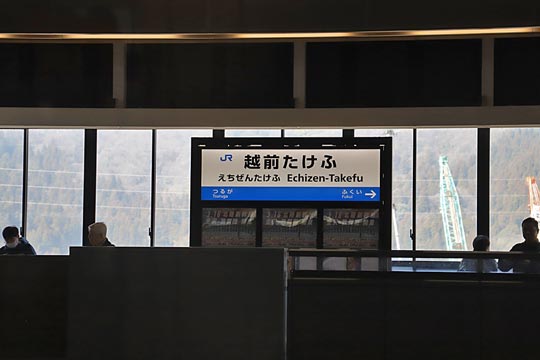

新駅。

新規開業区間では唯一の新駅、そして在来線との接続のない「越前たけふ」駅です。

敦賀での乗り換えの不便さや実質負担増が何かと話題になる今回の開業。

ですが、この駅の近くの人たちにとっては、便利になったのは間違いないでしょう。

新駅開業の上、敦賀までも福井までも特定特急券で乗車できますから。

クルマの列。

ところでこの越前たけふ駅の近く。

新幹線と直行する、さほど広くない何本かの道路に、こんな感じでずらりと車が駐車されている景色が見られました。

何事かと思っていましたが、もしかすると本日開業の新幹線の見物とかお試し乗車などで訪れた車の列?

パークアンドライドは考慮された駅と聞いてはいましたが、さすがに本日は全然足りないのかな?

それにしても、駐車禁止じゃないんでしょうね。

終点到着。

終点敦賀に到着です。

車内は全員下車した後の眺めなので空っぽですが、敦賀到着時点で、自由席の乗車率は80%強と言った感じかな?

「つるぎ」にしてはよく乗車していますが、開業初日なのを考えると、もうちょっと混んでいても良かったのかな、と言う感じです。

敦賀駅ホーム。

真新しい敦賀駅のホームに降り立ちました。

新幹線のホームらしからぬ、板張りのホームです。

山陽新幹線が開業したころの新幹線駅って、画一化を極めていた時代で、どこの駅にいるのか判らない感じもありましたが、最近はどの駅も特徴を前面に押し出している感じがします。

つるが。

真新しい敦賀駅新幹線ホームの駅名標。

一方は「越前たけふ」ですが、もう一方は空白のままです。

北陸新幹線の敦賀〜大阪の間。

小浜周りに落ち着いたものの、まだルートは確定せずアセスメントを含めて進展はまだまだです。

この部分に駅名が入るのもいつになるのかわかりません。

新幹線。

北陸新幹線でここまで入ってくる車両は、N7系とW7系だけ。

車両のバラティには乏しいですが、スタイルは絵になります。

ただ現在はどこの駅にもホームドアが設けられているため、写真を撮るにはこんな感じでの撮影になります。

終着駅なので何もありませんが、途中駅でこんなことしていると、放送で注意されることも。

のんびりムード。

開業初日ですから、ホームでの記念撮影ももちろんアリです。

休日なら普段でも見られる風景ですが、さすがに本日は入れ替わり順番待ちと言った感じの賑わいです。

初日の混雑対策でホームには大勢の係員がいるのですが、そんなにピリピリしたムードはありません。

係の方も、こんな感じののんびりムードです。

エスカレータ。

この北陸新幹線敦賀駅。

すぐ福井寄りで国道バイパスの高架を越えるため、通常より高く新幹線では一番背の高いホームとなっています。

その分エスカレータも長く、下のコンコースに降りるには長い長いエスカレータに頼ることになります。

何だか吸い込まれそうですね。

エスカレータ。

下るエスカレータから振り向いて上を眺めると。

やはりホームは通常の駅よりはるか上と言う感じがします。

さすがに荷物を持ったまま階段を登りたいとは思いません。

乗り換えコンコース。

エスカレータを降りた乗換コンコースはこんな感じ。

思った以上に広く感じます。

新幹線が到着した直後は混雑もしたのでしょうが、すぐにここまで降りたのではなく、ホームですこしばかりウロウロしていました。

すでに人ははけていました。

ニュースによると、この新幹線ホームへの乗り換えでの混雑が問題視されているようでしたが、エスカレータも多数、階段もアリで、超繁忙期以外は何とかしのげるのかな、と言う気もします。

こんな感じ。

意外と空いている感じの敦賀駅新幹線改札内。

列車到着時以外はガラガラと言う感じです。

しかし新幹線到着後に敦賀で下車するお客は多いとは思えず、殆ど在来線特急に乗り換えでしょうから、多客時は混雑するんでしょうね。

在来線。

窓の下に、在来線の電車が停まっていました。

見た目は昨日までのJR北陸本線の電車そのままです。

現在は敦賀駅までは直流電化されていますので、すでにここではJRの交直流電車は必要がなくなりました。

どうやら北陸本線を引き継ぐはぴラインふくいに移籍の電車のようですが、見た目はJR時代のままで、JRマークもそのままです。

乗り換え改札。

ずらりと並んだ自動改札機。

新幹線部分から直接外に出る改札口はなく、南口へ出るにも北口へ出るにも、一旦この改札を通り抜けるF必要があります。

もちろん大部分のお客は駅の外へ出るのではなく、そのまま在来線に乗り継ぐ人が大部分なのででしょう。

いずれにしても、全てのお客をこの乗り換え改札口でさばく必要に迫られています。

案内。

新幹線側から乗り換え改札口を眺めた風景です。

上の写真よりやや改札手前に寄っての眺めです。

通常時でも自動改札機の設定は行うのでしょうが、本日は混雑防止のための「左側通行」を係員の人海戦術で推し進めています。

右端の台の上の係員の方は、マイクを手に絶叫調のコンサートさながらでした。

乗り換え改札。

乗り換え改札を出て、在来線側から新幹線側を眺めます。

係員の誘導にもかかわらず、必ずしも左側通行が守られているとは言えないようです。

と言うか、慣れないお客が自分の進む先を確認するのに精一杯で、係員の声どころではない感じではありました。

少し上で、『ガラガラと言う感じ」と書きましたが、さすがにこのあたりは混雑です。

誘導案内。

在来線側の床面。

恐ろしく目立つカラー表示で、「サンダーバード」と「しらさぎ」の誘導をしています。

吊り下げ式の案内と対をなしており、非常にわかりやすくはありますが、ニュースによると、開業直前に追加で行われた表示のようです。

こうして見るとわかりやすいですが、繁忙期に1列車分のお客が押し寄せると、もしかすると床面の色を見るどころではない混雑になるのかもしれません。

誘導案内。

吊り下げ式の案内表示。

こちらも色分けされた分かりやすい表示ではあります。

本日こうやってじっくり観察している限りでは・・・。

しかし「しらさぎ」はともかく、「サンダーバード」は号車により誘導経路が違います。

ここまでやって来て「自分は何号車なの?」と立ち止まるお客で混雑しないとも限りません。

というかそのリスクは大きいと思います。

ここでは新幹線の車内であらかじめ、乗り換えの号車を確認しておくよう喚起することが必要なようです。

誘導案内。

よく見ると、「しらさぎ」より「サンダーバード」の誘導帯の方が幅が広いですね。

単純に「サンダーバード」が二つに分かれるためでしょうか。

それとも色の認識しやすさの違いでしょうか。

しかし混雑時の歩行中に、瞬時に自分の「号車」が判るか?

きっぷ振り場。

在来線側コンコース、改札内乗り換え用の切符売り場。

新幹線の切符を求めるお客でしょうか。

それとも在来線の切符を求めるお客でしょうか。

最近のJRの切符売り場って、とにかくやたら混雑する印象があります。

本日も、切符買うのに何10分待たなければならないんんだ?

っていう感じの混雑です。

何とかならないものでしょうか。

在来線側へ。

コンコースから在来線ホームに降りてみました。

在来線とは言っても、「サンダーバード」と「しらさぎ」が発着するだけの乗り換え特急専用ホームです。

新幹線の高架下に設けられているのですが、随分と狭い感じがします。

エスカレータ自体は、新幹線ホームのやつと比べると極端に高くないのですが。

特急下車客。

ちょうど到着した特急からお客が降り、新幹線乗り換えホームに向かうところです。

高架下に設けられているせいか、ホーム自体も狭く、歩けるスペースに限りがある感じです。

乗り換えのボトルネックになるのは、新幹線ホームに上がるエスカレータではなく、実はこちらの在来線ホームのエスカレータなんじゃないのか?

そんな気がします。

特急ホーム。

在来線ホームに並んだ特急3本。

島式2面4線のホームには実は4本が並んでいるのですが、レンズの関係でカメラには3本しか同時に収めることができません。

ただいずれにしても、新幹線に合わせた発着が必要でしょうし、ピークにはかなり慌ただしい運用になりそうです。

ダイヤ改正前のように、ピーク時にサンダーバードを続行運転させるなんてことは、できないのかな?

エスカレータ。

在来線のホームはこんな感じです。

特にエスカレータがある付近は狭くなっており、この部分での人の流れの渋滞は必至です。

2本並んだエスカレータ。

本日は上下各1本の運用でしたが、状況によってはすべて上り側というような使用方法になるんでしょうか。

しかし片方には床面に進入禁止の表示がありますし。

ホーム。

エスカレータから特急ホームを眺めます。

広角で撮影しているのでホーム幅はある程度広いようにも見えますが、実際にはこの見た目ほどではありません。

エスカレータ以外にもホームに大きな柱がありますので、やはり手狭な感じではあります。

在来線ホームへ。

一度乗換コンコースに上がり、今度は本来の敦賀駅つまり北口に出てみます。

乗換コンコースから在来線のホーム跨線橋までは1階分以上の高さの差があり、エスカレータで降りる必要があります。

(もちろん階段利用でもよいわけではありますが。)

普段はこのルートはそれ程の流動は発生しないのかもしれませんが、本日は多数のお客でした。

留置線。

先ほど新幹線コンコース内から眺めた留置線の電車。

JR時代の姿そのままですが、おそらくは米原や京都方面に向かうことはないのでしょう。

(方向幕には準備されているようですが。)

いずれははぴラインふくいのカラーに装いを変えることにはなるのでしょうが。

構内。

新幹線と在来線のホームの間。

留置線を含め広いスペースです。

この大部分は、いずれ不要になってしまうんでしょうね。

ここがどのように活用されるのか、大いにきになるところです。

かつての山陽本線姫路駅の状況によく似ていると思います。

いずれホームを移設した上で、駅前の再開発、ということになるのでしょうか。

案内ポスター。

角度的に、ものすごくわかりにくい写真だとは思います。

説明すると。

場所は在来線ホーム跨線橋から駅本屋に降りる階段部分の壁面です。

新幹線の駅名と観光案内写真が掲示されているのですが、降りてくる人視線でそれっぽく見えるように、変に傾いたデザインになっています。

この写真ではそこのところが分かりにくいですが。

真横(真正面)からの写真も撮っておけば良かった・・・。

改札内から。

敦賀駅在来線改札口の内側から。

改札の向こう側。

何か異様に混雑しています。

改札を通るにも一苦労の様子。

一度駅の外に出て観察するつもりでしたが、あまりの人の多さに断念して、このまま新幹線側へ引き返すことにします。

と言うか、本日はこの後新幹線側の南口に出てみたいと思っているので、ここで一度自動改札を通ってしまうのは、ちょっとマズイのです。

人の波。

多くは切符を買う人の列のようです。

しかしここでも、現在のJR切符売り場の貧弱さを物語っているようです。

何か、昔の普通の窓口と比べると、お客1人にかかる時間は格段に増えている気がします。

連絡通路。

新幹線駅舎への引き返し。

在来線ホーム跨線橋には、いわゆる「動く歩道」が設けられていました。

これまではそんなものは必要なかったのでしょうが、何しろ新しい新幹線コンコースははるか遠くです。

おまけにこの駅から「サンダーバード」や「しらさぎ」に乗車するにも、新幹線側に行かなければならなくなってしまいましたから。

高低差。

跨線橋と新幹線コンコースの高さの差は、これくらいです。

普通なら跨線橋からコンコースにそのままほぼ同じレベルで接続するイメージなのですが、ここでは丸々1階分以上の高さの差があります。

敦賀からサンダーバードに乗車するにも、不便な駅構造になってしまいました。

新幹線口。

新幹線口に出てみました。

こちら側は元々「何もなかった」と言っても良いような場所。

かつて新幹線の工事が始まる前までは、敦賀駅の広い構内の向こう側は、山際まで見渡せると言った感じの眺めでした。

いかにも出来上がったばかりと言う感じの川沿いです。

新しい施設。

しかし新幹線口ですから、送迎のための設備も必要。

特に在来線口から遠い新幹線コンコースですから、大型バスのロータリーを備えた設備は必須となります。

もちろん駅構内だけではなく、アクセスする道路も必要です。

幸いこちら側には国道8号線も北陸自動車道の敦賀ICもありますから、地の利は悪くないはずです

「新」敦賀駅。

新しい敦賀駅。

こちら側からアクセスすると、2階がコンコースで3階がホームと言う感じなのですが。

やはり高い構造の駅です。

開業幟。

開業の幟。

等間隔でたくさん取付らえているのですが、風向きと強さの関係で、なかなか写真映えする角度で揃ってくれません。

まあ、それっぽく見えたら良いことにしましょう。

バス乗り場方面。

まあ、こんなイメージですね。

この通路。

観光バスが発着すれば大勢のお客で賑わうのでしょうが、残念なことに初日ながらそんな姿は見られません。

観光地としてはインパクトが弱いのでしょうか。

越前海岸とか三方五湖若狭湾方面とか、至近でも色々観光の要素はありそうな感じなのですが。

まだ3月中旬なので、賑わってくるのはもう暫くしてからなのでしょうか。

上の階へ。

新幹線口からコンコースに上がるエスカレータ。

高天井ならともかく、普通の建物からするとちょうど2階分の高さがあります。

コンコースの下にはかさ上げされた特急発着ホームがありますので、このくらいの高さは必要なのですが。

在来線の高架化移転とか、いろいろ将来を考えた上での設計なのでしょうか。

特設ゲート?

さて、本日は開業日なので、乗客だけではなく見物客も見込まれるわけです。

と言うことでか、入場券客専門の改札口が設けられていました。

この南口、在来側の北口、そしてコンコースの改札口いずれも同様です。

しかしこの新幹線口では、通過する乗客はさほど多くはありませんでした。

構内コンビニ。

ところで、コンコース内の売店で、この後車内で飲むビールを購入しようと思っていたのですが。

コンコースにあるコンビニ。

大変な混雑、と言うよりは会計レジに並ぶ長い人の列。

「30分待ち」と案内されており、とても待っている暇などありません。

しかしビールは欲しいぞ。

この後は姫路まで新快速で通して乗車のため、ここで買わなきゃ車内で禁酒状態です。

どうしましょ。

見物客?

どうせ次の乗車は従来の在来線ホーム。

と言うことで、一度在来線側駅外に出てみることにします。

ところで移動の途中、跨線橋から外を見て、何か異様な眺めに気付きました。

隣の高い立体駐車場の上が人だかりです。

何だこれは???と思いましたが、人だけでなく三脚を立てているっぽい様子も見られます。

どうやら新幹線を外から眺めようと言う人の群れのようです。

この高さからだとどんな風景が見られるのでしょうか。 大いに気なりますが、本日はそこまで確かめる時間はありません。

結局改札外へ。

一度在来線側駅の外に出て、無事コンビニでビールを確保しました。

これで何の心配もなく新快速に乗車できます。

何かいろいろ間違えている気もしますが、ま、いいでしょう。

狭い敦賀駅の駅舎。

切符売り場を中心に、改札前が恐ろしく混雑していました。

実は途中下車で2度出場することになるので自動改札で引っかかったのですが、大混雑の有人改札から通していただきました。

はぴラインホーム。

新快速が発着するホームは、元北陸本線下りホームです。

向こう側は元上りホームですが、今日からははぴラインふくいのホームとして利用されています。

ところで間もなくはぴラインの折り返し列車が到着するのですが。

ホームには恐ろしく大勢のお客がいます。

それなのに、繰り返さえているホームの案内放送は、「次の列車は2両編成」!

この混雑なのに、本当か?

乗客。

元在来線の長いホームには、端から端までと言った感じで人がいます。

列車の停車位置の案内は、されていないようです。

何しろ2両編成ですから、そんな場所に泊まるはずがない。

というところにも大勢のお客。

ここでの写真には出て来ませんが、列車が到着するや、ホームのお客の大移動が始まりました。

無茶苦茶混雑ながら、何とか乗車出来たようです。

列車の収容力って、実はかなりすごい?

新快速。

新快速が到着。

そのまま折返しの姫路行きとなります。

こちら側の乗客の方が、はぴラインのお客よりははるかに少ない、と言うよりごくごく普通の乗車率のようです。

やはり本日のはぴラインの方が通常ではなかったようです。

アプローチ。

短い時間での折返し。

幸いほどほどの窓際の座席を確保しました。

新快速の乗車率は7割ほどでしょうか。

家族連れが多いので、私のような一人のお客の隣には空席があります。

隣の新幹線の高架下。

特急専用ホームからの線路が降りてきました。

合流。

この先で、特急ホームからの線路とこちらの在来線が合流します。

この先新幹線が大阪まで延びるまでの一時的な措置。

のはずなのですが、いつになるのか今のところ見通しは立っていません。

新幹線開業後は、在来線ホームになるのかな?

その頃に、小浜線廃止、なんてことにならなければいいのですが。

ループ線へ。

敦賀を出ると間もなく、鳩原ループに向かってカーブを切り、下り線の上をほぼ直角で交差します。

ここを通る時はいつも眺める景色で、つまりいつもこちら側に座っていることになります。

ま、この先琵琶湖がこちら側にあるので、湖西線直通の列車に乗る場合は、こういうことになりますね。

ループ線から。

鳩原ループ線の途中。

トンネルが途切れ木々の間から、敦賀湾と街並みが見下ろせます。

これまたいつもの風景ですが、だんだん木の枝の高さが高くなってきたようにも思います。

そのうち夏場は木の葉で隠れて見えなくなる時が来るのでしょうか?

新疋田。

敦賀からの勾配を登り切って、新疋田に停車。

新快速と言えども、途中近江今津までは各駅停車。

駅間距離は長いですが、一駅一駅停まってゆきます。

新疋田駅。

一度降りてみたい駅なのですが、思うばかりでいつも通過ばかりです。

オーバークロス。

近江塩津の手前。

湖西線直通の上り列車は、立体交差で北陸本線の下り線をオーバークロスします。

本日はこのまま湖西線から姫路まで通しての乗車です。

近江塩津。

湖西線が北陸本線と別れる近江塩津に到着。

ここでかなりのお客が下車し、米原方面への列車に乗り換えてゆきました。

敦賀と近江塩津の間の列車本数は1時間に1本程度で、ここで湖西線側か北陸線側いずれかの列車への乗り換えが生じます。

今乗車しているこの列車は、湖西線へ直通の新快速です。

湖西線開業当時はこの部分の普通列車は僅少で、しかも気動車のキハ26などが運用についていました。

北陸本線。

北陸本線が離れてゆきます。

北陸方面に行くときは圧倒的に湖西線経由が多いので、いつも見る風景ではあるのですが、昔湖西線が開業した時は、随分早くなったと感じたものでした。

北陸本線。

離れてゆく北陸本線。

ここを通る時は圧倒的に琵琶湖側の席に陣取りますのでいつも眺めるお馴染みの風景なのですが、なぜか北陸緒本線側からはいまいち湖西線の線路が目立ちません。

と言うか、見えないわけではないのですが、コンクリート高架のためもっと目立っても良いと思うほどには見えない、という感じです。

余呉湖。

琵琶湖の北端、余呉湖を眺め、本格的な北陸本線の風景になります。

サンダーバードだとノンストップのことが多いのですが、本日は新快速。

おまけに敦賀と近江今津の間は各駅停車なので、少しゆっくり目の旅です。

琵琶湖方面。

少しだけ霞んでいます。

新快速でビール。

さて、新幹線や特急ならともかく、普通列車内でビールを飲むのはちょっとはばかられます。

しかも京都大阪の関西都心を直通する新快速は、通勤通学列車の側面も強いため尚更なのですが、ここはまだ福井県から滋賀県に至る路線。

敦賀からのお客はどちらかというと観光客旅行客の雰囲気が強く、何より他の席でもすでにビールのプルタブが開いている様子。

幸い近江塩津で多少空いたこともあり、敦賀で仕入れたビールを遠慮なく開けさせて頂くことにします。

と言うか、近江今津に着くまでには空になってしまいました。

2025年9月21日追加

近江今津。

近江今津に到着しました。

これまで短い4両編成で走って来た列車ですが、ここで8両が増結され、ようやく新快速らしい姿になります。

車両自体は短時間で併結可能な223系ですが、この列車はここでは暫く停車時間があります。

駅の外から。

折角停車時間があるため、一度車外に出て、それだけではなく改札の外に出てみました。

自分の乗っている列車を、ホームからではなく駅の外から見上げるのは、なんか変な感じではあります。

駅前コンビニ。

駅の外に出てきた目的は、このコンビニです。

近江今津に到着前に敦賀で買ったビールが空になってしまったので、ここで買い足ししようという下心です。

実は何年か前、このコンビニでアルコールや食材を何度も購入したことがあります。

大雨の影響で上りサンダーバードがここで長時間抑止となった時のことでした。

つまり(潰れてさえいなければ)ここにコンビニがあるのは織り込み済みです。

その時の様子は こちら の記事の、後半部分。

間もなく発車。

本日は抑止とか特別な事情じゃなく、ダイヤ通りの停車時間です。

駅前のコンビニまで往復する時間はありますが、それほどたっぷりあるという訳でもないので、「用事」を済ませた後は、すぐにホームに戻ります。

増結で12両の長大編成になった列車。

ここからは各駅停車ではなく新快速としての運転です。

調達成功。

かような訳で、車内販売もなければホームに売店もないのですが、無事にアルコールとつまみの調達に成功しました。

あとは終点姫路まで座って過ごすばかりです。

この時点ではまだまだ車内はガラガラですので、心おきなくアルコールを頂くことにします。

琵琶湖風景。

本日は特急じゃなく新快速の転換クロスシートから眺める風景ではありますが。

車内の雰囲気は違いますが、流れて行く景色は同じです。

おまけに近江今津で仕込んだお酒につまみと言う強力な見方もあります。

やはり楽しい一時に違いはありません。

琵琶湖風景。

延々と続く琵琶湖の風景。

広い所では対岸まで見えませんし、何十分も湖岸を走るし、さすが日本一の湖だけあります。

何より高い所を走る湖西線からは、遮るものがないのが良い。

湖東を走る北陸線も、わりと湖岸に近いところを走る区間があり湖面も見えるのですが、殆ど平地からの眺めですからね。

須磨浦海岸。

途中、京都大阪神戸の大都市の車窓風景は飛ばして。

列車は神戸を過ぎて、須磨も通過し、須磨浦海岸を走行中です。

ここも山陽本線の中では海岸近くを走る区間なのですが。

複々線の海寄りから3本目を走る新快速。

以前は電車線を走っていたため、新快速の下り列車は一番海寄りでしたが、現在は基本列車線の走行になりましたので、ちょっとだけ海岸線から遠ざかってしまいました。

海峡大橋。

現在の須磨〜垂水付近の海岸線の眺めのハイライトは、この明石海峡大橋でしょうか。

真下から見上げる風景は圧巻です。

ちょうど普通電車を追い越します。

各駅停車。

隣を走るのは、各駅停車の西明石行き。

各停は停車駅が多いと言うのもありますが、何しろ130キロでぶっ飛ばす新快速ですから、速度の差は歴然です。

こちらの線路は一段高いところに上がりましたが、電車線の隣を山陽電鉄の複線の線路が並走していますので、下側も複々線の様相です。

姫路駅名物。

終点姫路に到着です。

敦賀からわざわざ新快速に乗車した理由は、本日からサンダーバードが全車指定席となり自由席が無くなったこととあわせ、それなら敦賀始発の新快速に乗車し、終点姫路でまねきの駅そばを食べようという魂胆もありあます。

それほどクセになる味です。

と思っているのは私だけ?

新快速。

新快速がひっきりなしに発着する姫路駅。

長距離の特急がやって来るのはごくわずかですが(新快速自体も結構な長距離列車ではあるのですが)、通期通学に特化した?駅そばとして需要は高いようで、遅い時刻まで営業しています。

となりのまねき。

新快速が発車した上りホーム。

向こうのホームにもやはり駅そば店がありました。

こちらの外観デザインは、下りホームとは異なり、昔活躍した気動車の外観をイメージしています。

イラスト。

何か店の壁面イラストが素敵ですね。

それが理由で訪れる訳じゃありませんが、姫路駅で時間が取れるときは大抵ここで駅そばを賞味します。

昭和24年の営業開始は、ものすごく古い歴史があると言う訳でもありません。

当時の店の成り立ちは店内にも掲げら有れていますし、会社のHPにも出ているのでここでは省略です。。

いただきます。

ゴタゴタとごたくを並べるよりも、早速駅そばを注文です。

今回は普通サイズのやつです。

前回来た時に大盛りを頼んだ時は、てんぷらも小さくネギも少なめと言う感じがしたのですが、今回はそんな変な印象はありませんでした。

やっぱり全体バランスが大事なんでしょうか。 ともかく、これを食べたらあとは普通列車で帰るだけ。 つまりこの文章もこの写真でおしまいです。

旅行記が姫路駅で終わりと言うのも中途半端な感じかもしれませんが、「まねきのえきそば」が旅程での一番最後のイベント、と言うことで。

このページのトップへ

| →TOP PAGEへはここから← |

| 編成表 |

| TOP |

| CONTENTS |

| DIARY |

| GALLERY DOMESTIC |

| GALLERY INTERNATIONAL |

| COLLECTION |

| TRAVEL |

| TRIAL 20000 |

| MODELS |

| NEW YEARS MAIL |

| LINK |

| PROFILE |

| MAIL to KAIMON4 |

| HURC |

バナーにご利用ください