| かいもん4号のホームページ TRAVEL 大糸北陸ミニ旅行 | ||

| →TOP PAGEへはここから← |

折角ですから今回は、大糸線から北陸を巡って帰ろうと言う企画です。 大糸線にはクルマで何度か通ったことはあるのですがほぼ南小谷から北の区間だけ。 一昨年乗車したのもJR西日本区間だけの往復。 と言うことで、40年ぶり位に乗車する大糸線のJR東日本区間でした。

尚、追加は下の方になります。最新の追加は 2025年9月21日

関東方面へ。

12月某日、と言うか「月半ばの金曜日」ということで特定されてしまいますが、関東方面に出張です。 (この日は移動日なので木曜日)。 11月12月は何かと出張が続きハードですが、色々と「おこぼれ」に預かっているので文句は言えない。 午後の「こだま」で地元駅を出発します。

直通の「のぞみ」は停まりませんから岡山での乗り換えは必須ですが、最近は「のぞみ」指定席を利用することにしているので、乗換時間は3分程とギリギリの予定も組むことが出来ます。

本日の岡山までは500系でした。

こちらも一駅10分程ではありますが、折角ですから指定席を利用し、6号車の元グリーン車に乗車です。

旧友と。

いきなり本題を外れてしまいますが、夜の東京で久しぶりに大学時代の旧友と再会です。

木曜日ですが年末のことでもあり、東京駅界隈は大混雑。 しかしながら予約いただいたお陰で楽しいひと時を過ごせました。

彼もまた古い「鉄」仲間でもあります。

仕事終わり。

こちらは翌日夜の別の会合、つまり仕事終わりの「お疲れ様」会です。

この2枚の写真はついでのオマケですが、本日都内に宿泊後は、「寄り道」して帰ろうと思っています。

E353系。

と言うことでやって来たのは朝の新宿駅。 ホームにはJR東日本のE353系がいます。

前任の「スーパーあずさ」用E351系が25年ほどで引退し、乗車の機会が松本~新宿間の1回だけだったのが残念ですが、このE353系も登場してからすでに6年が経過してからの初乗車です。

今回はいわゆる振り子車両ではありませんが、車体傾斜で高速性は継承されています。 乗車するのは、8時ちょうどの「あずさ5号」。

大学生時代の歌の文句にありましたが、あれから45年以上。 上下列車の号数分離で、一時は「あずさ3号」と数字も語呂も合わなくなってしまいましたが、現在は「5号」ですので、語呂だけはちゃんと合ってます。

車内。

落ち着いたデザインのE353系の車内。 2連の窓の中央にカーテンレールが縦に入る、最近の在来線特急のスタンダードな構造です。

網棚(死語!)いや荷物棚の下にある予約表示灯は、最近のJR東日本の車両ではお馴染みですが、その陰で近年、特急の自由席がどんどん無くなっています。

全車指定席の車内。 予約を取った1週間前はまだ空きがありましたが、「本日は満席」とのことでした。

朝の一杯。

すでに種明かしをしてしまっているので時刻はバレバレですが。

一応業務出張の帰路と言う位置付けではありますが、折角の休日の長距離特急しかも滅多に乗車できない列車ですので、窓際のオプションも勘弁いただくことにします。

快適な車内ですが、強いて言うなら背もたれ後ろのテーブルが随分と体側にせり出してくるので、ビール1本置くには大仰でいささか邪魔です。 ここはボトルホルダーが欲しいところですが、殆どの車両はテーブルのくぼみで対応なのは惜しいところです。

道路。

新宿を出ると暫くは中央本線の真っ直ぐな高架の線路をひたすら西へ。

そして立川、八王子と停車の後、高尾を出ると神奈川県境に向けて一気に高台から山中へと景色は一変します。

どこに行っても立派なのは高速道路です。

山岳風景。

併走するのは立派な中央自動車道ですが、このあたり。

道路の方も峠越えの難所で、道路交通情報ではしょっちゅう渋滞が報じられる区間ではあります。

鉄道も左右に急なカーブが続きますが、さすがに「あずさ」はそこそこの速度で駆け抜けます。

盆地へ。

急峻な神奈川県境の勾配区間を過ぎると、そのまま山梨県に入り、今度は盆地風景と坂の景色が交互に続きます。

本日はお天気はこの先いまひとつの予報が出ていますが、現在のところこんな感じで、若干の雲はあるながらも青空が広がっています。

小海線列車。

小淵沢に停車。

前回中央本線(東線)に乗車したのはいつだったかと考えるに、2013年の7月と12月に、珍しく連続で乗車した記録があります。

そのうち7月の時は、ここ小淵沢から小海線の列車に乗車しました。 12月の時は夜行の「ムーンライト信州」で通過しただけでしたので、小海線の列車を眺めるのは10年振りです。

とは言え一番前の車両に乗車しているため、一瞬車両の写真を撮れた後は、ホームの外れに停車してしまいました。

小淵沢。

小海線が分岐する小淵沢駅ですが、小海線の列車に乗ったのは2度だけ。

それなのに、この駅のホームに降り立った回数はもっと多くです。

最初は確か、下りの夜行列車で甲府あたりで降りるつもりが、派手に寝過ごしてしまった。

夏場だったのか、でかいリュックを持った多くのハイカーの下車客に混じって、ホームの待合室で明け方まで過ごした記憶が。

その後周遊券をフル活用して旅行していた頃は、車中泊のために上下の夜行列車を乗り換える重要な駅だった。

そんな旅行ができた頃が懐かしい限りです。

小海線。

小淵沢を出ると、小海線の列車がいかにも高原鉄道らしく、大きな築堤のカーブを描いて遠ざかってゆきます。

残念なのは、甲府を過ぎたあたりからお天気が下り坂。

残念ながら八ヶ岳方面は、低い雲の中でした。

岡谷到着。

岡谷に到着です。

残念ながら諏訪湖の風景は、反対側の車窓からちらっと眺めただけでした。

本日は進行右側の席に座っていますし、指定席全席売り切れ(区間ごとで見ると空席はありますが)の満席状態。 隣席の通路側にもお客が居ますので、気軽に移動するわけにもゆかず、これはやむを得ません。

岡谷ではJR東海の313系と遭遇。

JR東日本中央本線と東海の飯田線の境界駅はこの先辰野なのですが、飯田線の列車は皆この岡谷まで乗入れて来ます。

昔は辰野が接続駅だったのですが、中央本線のみどり湖回りの短絡線が出来、特急がみどり湖経由になったため、現在はこのような形になっています。

今乗っている「あずさ」も、辰野は回らずにみどり湖経由で塩尻に向かいます。

北アルプス。

塩尻付近まで来ると、遠くに北アルプスの山々が眺められるようになります。

すでに12月中旬なのですが、今年は12月に入ってからの雪が少ないようで、まだ思ったほどの雪山でもないようです。

もちろん盆地の平地には雪などありません。

313系。

間もなく松本に到着なのですが、こちらにもJR東海の313系が並んで停められていました。

中央本線(西線)からの乗り入れ列車ですが、接続駅の塩尻ではなく、ちゃんと松本まで乗入れています。

特急接続自体は塩尻駅で出来るのですが、岐阜県と長野県の県境を考えると、松本から中央西線の直通は必須です。

この先も、JR同士が変に垣根を作って塩尻乗り換え、なんてことになりませんように。

あずさ。

松本駅、反対側のホームには、同じくE353系「あずさ」が停車中。

ですが、この時刻に発車する列車はないため、次の当駅始発列車の編成が待機中でしょうか。

こうして見ると、JR北海道の特急列車群に近いスタイルに思えます。

アルピコ。

松本駅外れのホームでは、アルピコ交通上高地線の電車が待機中です。

「アルピコ交通」って名前ははかなか馴染めず(と言うか縁がないだけですが)、やはり「松本電鉄」と呼んだ方がしっくり来る。

と言うのは昭和から脱していない頭のせいでしょうね。

塗装は違いますが、窓が沢山並ぶ西武スタイルの電車です。

211系。

ここで隣のホームにやって来たのは、今度こそJR東日本の普通電車です。

しかし211系ですので、国鉄時代末期の残党ですね。

国鉄時代の電車が走っているのは、恐ろしく物持ちのいいJR西日本だけかと思っていましたが、まだ健在でした。

E127系。

もうひとつ到着したのは、同じくJR東日本のE127系。

こちらは大糸線のローカル列車で、2両編成の短編成です。

が、通勤電車スタイルで、風光明媚なローカル線で乗りたくなるような車両じゃありません。

停車中。

今乗車している「あずさ5号」。

新宿から大糸線の南小谷まで直通しますが、ここ松本駅で後部の編成切り離しを行うため、暫く停車中です。

そろそろ発車のようなので、車内に戻ることにします。

大糸線へ。

松本を出てきた松本からは大糸線に入ります。

線路も単線になり、ローカル線風情が出て来ます。

大糸線のJR東日本区間に乗車したのは、1983年以来のはず。 と言うことは、当時はまだ国鉄時代ですね。

もっともそれ以前に乗車したのも大学生時代の1回きりのはずですので、まだ3回目。

まる40年ぶりの乗車でした。

穂高。

豊科、穂高と魅力ある名前の駅が続き、こまめに停車して行きます。

単線なので列車交換はありますが、それほど運転本数が多い路線ではないので、頻繁、と言う程でもありません。

ここで普通列車と交換です。

下車客。

松本で半数以上のお客が下車し、若干の乗車客もありで、車内は半数程度の乗車になりました。

そして大糸線に入ると、停車駅ごとに下車客が中心になります。

ここ穂高でもそこそこのお客が下車して行きました。

ちょっと魅力的な駅舎です。

正面はどうなっているのでしょうか。

高瀬川。

暫く併走しながらなかなか姿を見ることが出来なかった高瀬川を渡ります。

向うには北アルプスの山々が、雪を被った姿で眺められます。

この大糸線。

北アルプスに沿って走るのですが、この先は手前の低い山に遮られ、アルプスの山々を眺めるのは比較的南の方からが向いています。

車内に空席が目立ってきたので、景色に合わせて進行左側に席を移動中です。

信濃大町。

立山黒部アルペンルートの東の出入り口、信濃大町に到着です。

前回乗車した時は、ここからアルペンルートに向かう観光旅行でしたので、ここから先の区間は大学生時代以来の45年振りくらいの2度目です。

ちょっと開けた感じの駅前でした。

下車客。

何しろ12月半ばのこと。

つまり立山黒部アルペンルートを辿る時期ではありませんから、それほど下車客が多いわけではありません。

とは言え一定の観光客風のお客が降りるのは、冬のアルプスを楽しむベースだからでしょうか。

停車の度に乗客は少なくなってゆきます。

アルペンルート。

黒部立山アルペンルート。

ここは自家用車での乗り入れはできませんから、マイカー客はどうしても乗り換えが必要になります。

更に縦断ルートですので、途中で往復ならともかく、富山側に抜けてしまうと、同じルートを戻ることはまずしない。

と言うことで、夏場は「クルマの回送」サービスも行われるのですが、今は季節外れです。

それは列車のお客にも言えることで、下車客はいながら少し寂しい感じの信濃大町駅前でした。

木崎湖。

信濃大町を出て暫く。 ここで観光案内の車内放送が入りました。 木崎湖、中網湖、青木湖の仁科三湖の紹介です。

青木湖は同じ年の夏にクルマで訪れた際に眺めていたのですが、この木崎湖は久しぶりです。

コンビニ。

青木湖を過ぎると、山間の急な勾配を一気に白馬に向けて駆け下ります。

ほぼ勾配を降り切った所。 国道沿いにちらっと見える、何の変哲もないコンビニ。

別段特記するほどのものでもないんですが、この列車に乗車している4か月前のお盆休み。

あの駐車場からこの列車の写真を撮ったな~という、だたそれだけの記憶です。

ちなみにこのコンビニ駐車場から撮った「この列車」の写真が こちら。

白馬。

白馬に到着。

北アルプスの観光地の玄関駅としては、ここが最大です。

信濃大町が黒部立山アルペンルートの基地で春から秋が中心なのに対し、こちらはスキー客など冬季でも賑わっています。

この写真では田舎の何もない駅に見えますが、反対側の表口は、国道を走る車が渋滞するほどの一大観光地です。

下車客。

そんな白馬駅ですから、下車客も多数。

松本からは空席も目立ってきた「あずさ5号」でしたが、ここで大半のお客が下車しました。

何しろ大きな荷物を持ったお客が多数ですから、ホームは大混雑です。

下り勾配。

白馬を出ると、列車は再び下り勾配に。

左右にカーブしながら走りますが、沿線は一気に寂れてただひたすら山間を下るだけ、と言う感じになります。

そして車内も、大半のお客が白馬で下車して、南小谷までの最後の区間は一気に閑散としてしまいました。

姫川。

列車は終点南小谷に向けて、姫川沿いを下って行きます。

昨日の雨のせいか、茶色に濁った濁流が流れ下る姫川です。

こんな長編成の特急を走らせる必要があるのかと思うほどの車窓風景と車内のお客の数ではあります。

南小谷。

終点南小谷に到着です。

電化区間もJR東日本の区間もここでオシマイ。 ここから先は、JR西日本の非電化区間です。

隣に並んでいるのは西日本の気動車キハ120。 本日この列車は2両編成です。

あまり長い乗り換え時間ではありませんし、すでに相手の列車は到着していますから、少々急ぎ足で跨線橋を渡りますが、折角ですので写真を1枚だけ。

ここから先はこの列車で、日本海まで続く大糸線を糸魚川に向かいます。

キハ120。

南小谷からの列車は、車長の短いキハ120形。 JR西日本のローカル線用気動車です。

1年半ほど前に乗車した時は休日ながら単行気動車で超満員だったのですが、本日は2両編成です。

それにしてもJR東日本の特急「あずさ」の輸送量とは格段の差があります。

長編成。

「あずさ」からの乗客がさほど多くないとは言え、すでに南小谷駅に停車中の糸魚川行き。

折返しのお客もいるでしょうし、どうせ座席の確保は無理でしょうから、早々に一番前の「立席」に陣取ることにします。

幸いこのスペースは空いていました。

混んでいるときには「特等席」(席、ではない)なのですが。

ワンマン。

ワンマン運転の列車は、この扉が降車口。

内開きの折り戸ですから、実は最前面にずっと居るには邪魔になります。 (どっちが邪魔なのかはわかりませんが)

停車時にはこんな位置に移動しなければなりません。

この扉のすぐ後ろ部分は座席の無いスペースですので、ここに荷物を置いて、適当に移動しながら最前部に居座ることにします。

発車。

信号が青に変わり、南小谷駅を発車です。

こんな感じで、駅での乗降時以外は前面風景を楽しむことにします。

すでに走り出しているのですが、長い編成の「あずさ」の車両はまだまだ隣に続きます。

構内外れ。

ここで南小谷駅の構内もおしまい。 ここから先は、非電化の簡易ローカル線をひたすら進みます。

足元には脱線ポイントの残骸が。

線形からするに、かつては左側の線路がポイントでこの線路に繋がっていたんでしょうね。

現在は「行き止まり」の南小谷駅1番線の線路です。

姫川。

南小谷駅から少し川下側には、姫川沿いに若干の集落があります。

この付近は川幅もやや広めで、若干の平地もありますから、さほど急峻な谷と言う感じではありませんが、かと言ってさほど開けた土地と言う程でもありません。

大糸線が白馬とか信濃森上まででなく、この南小谷まで電化された理由って、何なんでしょうか。

スノーシェッド。

とは言え、雪深い地域。 ここから先はトンネルも多く、合わせてスノーシェッドや落石防止の覆いも断続的に現れるようになります。

さほど長くない簡易型の、かと言って駅のポイントがある訳でもないところにあるスノーシェッドです。 雪溜まりでも起きやすい地形なのでしょうか。

鉄橋。

列車は姫川本流ではなく、流れ込む支流の短い鉄橋を渡ります。

ただそれだけの風景なのですが、この4カ月ほど前に、この真正面あたりからこちら向きに列車の写真を撮った記憶が。

その時に撮った写真が このあたり にあります。

ガード。

スノーシェッド、ではなくこれは落成防止のガードのようです。

豪雪だけではなく、雨による落石や洪水などで何度も運休になったことがある大糸線です。

山肌に沿うように急な地形を進みます。

鉄橋。

長い姫川の鉄橋を渡って対岸へ。

険しい地形ですが、川が蛇行する内側にはわずかながらの平地と小さな集落があります。

間もなく中土に到着です。

中土。

かつての交換設備が残る中土駅に進入します。

わずかに残った線路は、使い道がない敷地に放置されたままのようです。

鉄橋からホームまでカーブで繋がっているのですが、交換設備のポイントのためだけに少々不自然な線形になっているようです。

乗客。

本日この列車の乗客はこんな感じ。 つまり、2両編成のキハ120がほぼ満席。 座ろうと思えばあと2~3人は座れるかな、といった感じで、立ち客はほぼいません。

土曜日の昼の列車ではありますが、12月半ばのことですから、立ち客続出の夏ほどにはお客はいないようです。

トンネルへ。

中土を出ると、若干の集落が並んだ旧道を越えてトンネルへ。

何しろ平地がほとんどない区間を進みますので、鉄橋とトンネルの連続です。

そしてカーブも多く、そもそも簡易路線のため、厳しい速度制限が続きます。

制限25。

一見直線の線路を快調に走っているように見えますが、この先トンネル部分でまたまた急なカーブ。

と言うことで、大糸線では一番厳しい制限25キロの標識です。

この先根知駅の手前あたりまでは、殆どがこんな風景です。

右岸へ。

再び鉄橋で姫川を渡り、今度は右岸へ。

緩く蛇行して平地がある川ならここまで鉄橋は必要なかったのでしょうが、何しろ急な谷を抜ける姫川の流れ。

トンネルと鉄橋が続くばかりでなく、こんな感じの曲がった鉄橋が殆どです。

平岩洞門。

平岩の手前でまたまた姫川を渡り左岸へ。

しかし十分な平地がある訳ではなく、併走する道路と一体の落石防止の洞門をくぐります。

ガードレールも連続します。

平岩。

やや広い平地が現れ、平岩に到着です。

現在では交換設備はありませんが、ここには保守基地が設けられており、保線用の車両も留置されています。

本日は見えないようですが、冬場のことですから、建物の中でしょうか。

停車中。

ただ今平岩に停車中。

島式ホームではありますが、反対側に線路はありません。

しかし保守基地への出入りのために線路は繋がっていますので、ちょっとした「駅」らしく見えます。

右岸へ。

平岩を出るとまたまた鉄橋を渡って姫川の右岸へ。

この先川は大きく右に曲がっていますので、それに合わせて曲がりきれない鉄道は、先に右岸内側のわずかな平地に渡ります。

ここでも曲がった鉄橋です。

急流。

北アルプスを取り巻く川に特徴的な、急な流れの姫川。 日本海に向かって一気に流れ下ります。

さほど川幅が広くない部分では、少しの雨でも急な流れになり、濁流が流れ下ります。

大雨になったらどうなるんでしょうか。

山容。

前方に特徴ある形の山が。

姫川本流だけでなく、それに流れ込むいくつもの沢がありますので、長年の年月をかけて削られた厳しい地形の山容です。

そして一見山には似つかわしくないように見える設備も。

発電所。

とある民間企業の専用発電所がありました。

豊富な雪解け水と急な川の流れで、たくさんの水力発電所がある北陸地方。

この姫川沿いにもいくつか見られますが、姫川本流には発水力発電用の大きなダムは設けられていません。

その代わり、周囲の山から姫川に流れ込む支流を利用して、小規模の発電所がいくつも設けられています。

ここもその一つです。

撮影地?。

列車は右岸を進行中ですが、国道は反対側の左岸を走ります。

ただ前方の地形でわかるように、どっちを進んでも平地は確保できず、この先トンネルで抜けるのは必須です。

ところで、対岸の国道トンネルの出口付近からも、この大糸線の列車の写真を撮ったことがあります。

以前は結構開けていると思ったのですが、今では線路側も国道側も草ぼうぼうでした。

この4か月前に撮った写真が このあたり にあります。

更に昔。 キハ52が走っていたころの写真が このあたり にあります。

この頃はそれほど草も茂っていなかったのですが。

左岸へ。

またも姫川を渡り左岸へ。

鉄橋を架けるのは大変でしょうが、こんな地形だから仕方ありません。 長いトンネルを掘るのではなく、わずかの平地を縫うように川を左右に渡って進む大糸線です。

僅かな平地。

しかしながら決して十分な平地とは言えず、それさえ川に沿って曲がっています。

こんな不自然な線形が連続し、速度制限も続きます。

いくら配区間でも、もう少し線形が良ければ、時間も短縮されるんでしょうけれど。

急な地形。

川と鉄橋と落成防止ガード。

この路線の悪条件をすべて満たしたような地形と風景です。

線形もご覧の通りで、右に左にカーブが連続します。

トラス橋。

ここまで鉄橋はごくごく普通の、橋脚が連続するガーターばかりでした。 が、ここにきて不似合いなほどごついトラス橋が現れました。

かつて急で曲がった姫川の濁流に流された鉄橋。 復旧の際に、川の中に橋脚のないトラス橋に生まれ変わりました。

とは言え線路付け替えまではされませんでしたので、トラスと言えどもやはり「曲がった鉄橋」です。

またまた右岸へ。

またもトラス橋。

小滝に到着する直前、またトラス橋が現れました。

ここもトラスながら「曲がった鉄橋」です。

先の鉄橋と同じく、水害復旧時に設けられたものです。

何しろ水かさが増すと一気に暴れる地峡部分の姫川です。

小滝。

小滝に到着です。

島式のホームですが、反対側のレールは取り外されており、ホーム進行右側に到着です。

ホーム自体は長いのですが、列車は車長の短い2両編成の気動車です。

鉄橋。

小滝のすぐ先の鉄橋。

ここは先ほどのような頑丈なトラスじゃなく、一般的なプレートガーダーでした。

とは言えやはり「曲がった鉄橋」です。

地形が厳しい大糸線の非電化区間の姫川沿い。

鉄橋もこんなカーブばかりです。

直線?

と書きましたが、端から端まですべてがカーブではなく、こんな直線部分もありました。

この先はトンネルですし、できれば真っ直ぐに走らせたいところなんでしょうね。

また鉄橋。

姫川を渡る、何度目の鉄橋かは数えていませんが、またまた左岸に渡ります。

何だか直線の部分が長い気がします。

川幅もこれまでよりかなり広くなってきた感じですし、そのせいでしょう。

それでも一番端の部分は、川の流れに沿って大きくカーブしていました。

最後の鉄橋。

南小谷から糸魚川に向けて、姫川を渡る最後の鉄橋です。

険しかった山も大分開けてきて、少しだけ平地に近づいた感じがします。

それでも最後まで、「曲がった鉄橋」でした。

内田百閒先生の名著「阿房列車」に、出身地岡山県の山陽本線吉井川橋梁を指して「曲がった鉄橋」のくだりがあります。

世にも珍しい、曲がった鉄橋との表現ですが、ここ大糸線では曲がった鉄橋ばかりでした。

平地へ。

急な流れの姫川沿いの区間を抜けると、ようやく「平地」と呼べる場所まで出て来ました。

水田の中を行く真っ直ぐな線路です。

日本海沿いの糸魚川まではまだ少し距離がありますが、ここから先はさしたる勾配区間はありません。

場内。

緩いカーブを曲がると、間もなく根知駅の場内に進入します。

大糸線の非電化区間、糸魚川~南小谷間では現在唯一列車交換ができる駅です。

根知。

間もなく根知駅に到着。

分岐器の速度制限を受けながら、ゆっくりと進入します。

左側には家並みもあり、「駅前」という感じがする根知の家並みです。

ホーム。

対向式のホームは4両くらいが入りそうな長さです。

よく見ると、糸魚川行きホーム(左側)は向う半分が、南小谷行きホーム(右側)は手前半分が延長されたような跡があります。

かつてのローカル線ではスタフ交換のためによくあった構造ですが、駅本屋は手前の横断路を降りたすぐの場所が改札口です。

以前はどういう造りだったのでしょうか。

ホーム柵。

現在は、両方のホームとも中央部が柵で仕切られていて、向こう側は使用されていません。

ちょうどその部分で、右側のホームは手前側が増設された跡が残っています。

交換設備のある根知駅ですが、この時間は交換列車はありませんでした。

白馬方面。

ここから先は平地が多くなり、今まで寄り添ってきた姫川本流とは少し離れたところを走ります。

12月のことなのですが、白馬方面の山の雪はそれほど多い感じではありませんでした。

ローカル線。

これまでは険しい谷を走る印象でしたが、ここに来て景色は一変し、普通のローカル線っぽい印象になりました。

カーブはありますが、走り方は軽快な感じに変わりました。

真っすぐ。

右に左にカーブを繰り返していた姫川沿いとは異なり、田んぼの中を真っ直ぐに伸びる線路。

間もなく頸城大野に到着です。

家並みがぐっと増えて来ました。

頸城大野。

片面のホームだけの頸城大野駅。

よく見ると、この駅もホームを延長した形跡があります。

貨物対応ではないのですが、2両分でのホームでは足りない時代もあったんですね。

駅名標。

頸城大野の駅名標。

とりたてて変わったデザインのものではありません。

こじんまりとした駅舎は感じが良いのですが、ぶらっと下車してみる、と言うには列車本数が少なすぎます。

田んぼの中。

頸城大野を発車した直後の田んぼの中。

どうと言うこともない前面風景ですが。

この右側の道路から、何度も写真を撮ったことがあるな~というだけの写真です。

姫川。

糸魚川手前の最後の駅、姫川です。

片面だけの簡単なホーム。

駅名とは裏腹に、この駅から姫川を眺めることはできません。

すでに糸魚川市街の平地に出ており、姫川との間には住宅や商業施設が並びます。

そしてトンネルを抜けると、間もなく糸魚川。

糸魚川へ。

間もなく糸魚川です。

何やら大きな工場も現れ、もう山間地でも田んぼの中でもありません。

北陸自動車道の高架と、その向こうには新幹線の高架橋が。

新幹線。

間もなく糸魚川。

新幹線の高架橋に寄り添うようにカーブします。

現在は大糸線と接続する路線は新幹線のみで、JR西日本の在来線とは接続しない「根無し草」の大糸線です。

高架橋。

新幹線の高架橋。

スパンの長いコンクリートの橋桁の下をくぐると、ようやく在来線が向こう側に見えてきます。

ここから先、こちらの線路にも電化の架線が現れます。

構内。

糸魚川駅の構内。

すでに本線(えちごトキめき鉄道)の上り線と合流しています。

駅の片隅から発車するイメージのローカル線ですが、ホームと線形の関係で、短い間ですが上り線を逆行する形でのホーム進入です。

ホームへ。

正面にはえちごトキめき鉄道の気動車が停車中。

こちらの列車は直進ではなく、上下のホームに挟まれた行き止まり切欠き式の場所に停車します。

1980年代後半にかけての国鉄から第三セクターへの移管では、ローカル側の第三セクター側の駅が分離された例が多かったのですが。

新幹線開業がらみでは、本線側が第三セクターと言う例が増え、改札も共用というところが多くなっています。

最初からそうすれば、不便じゃないのに。

気動車。

大糸線の列車を降りた丁度その向かい。

建物の中にこんな気動車の姿が見えます。

期になります。

一度訪れたことはあるのですが、この後また行ってみることにします。

折返し。

ここまで乗車してきた気動車。

折返し南小谷行きとなります。

本日はここ糸魚川からの乗客はさほど多くなく、ホームに人も少なめでした。

ワンマン。

2両編成ですが、ローカルですので降車口は1か所だけのワンマン運転です。

季節と曜日と時間帯によっては、1両では収まり切らないくらいの乗客があることもあるのですが、何しろ列車本数が少ない区間。

JR西日本の在来線とは接続していませんし、もう少し道路が整備されれば本格的な廃止議論も出て来そうです。

もしそんなことになるとすると、東日本も白馬までになるのかな?

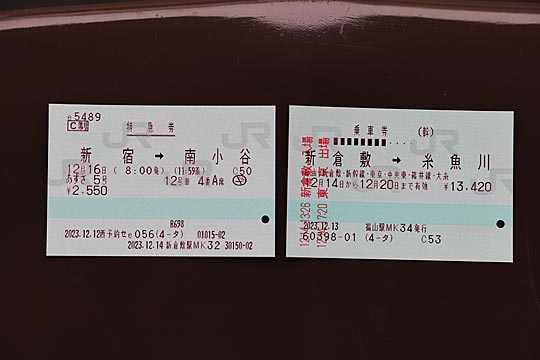

きっぷ。

ところで今回利用した切符はこんなやつです。

地元駅から東京経由で中央本線から大糸線へ、そして糸魚川が終点。

ところがこの乗車券。

JR西日本のお出かけネットでは、ここまでの経路に対応していません。

つまりネット購入から駅で切符受取という方法が取れません。

しかし天下の山陽新幹線が停車する(ほぼ「こだま」だけですが)地元駅でさえ、駅の窓口は朝8時から夜8時まで、おまけに日中4時間ほどはお休み。

と言うことで、当日早めに出かけて買うこともできない。

先般JR東日本が「みどりの窓口」大量廃止問題で大炎上しましたが、切符を満足に買えまい駅ってどうなの?

そう思っていたのですが、福山駅の「みどりの券売機」では自分だけの操作でちゃんと購入することができました。

JR西日本。

おでかけネットで購入できる乗車券の範囲をもっと広げて欲しいものです。

気動車。

さて、上の写真で急に切符が出てきたのは、改札を出るときに回収されるので、糸魚川に到着後にホームで撮影したためです。

もう一駅先まで買って途中下車すれば手元に残って良さそうなものですが、いかんせんこの先は第三セクターか新幹線しかないので、それも出来ない。

で、こんなことになってしまうのか。

ちょうどえちごトキめき鉄道の車両が入って来ました。

第三セクターの気動車とは思えない、カッコいい車です。

しかし本日はこの列車には乗車せず、1本見送りです。

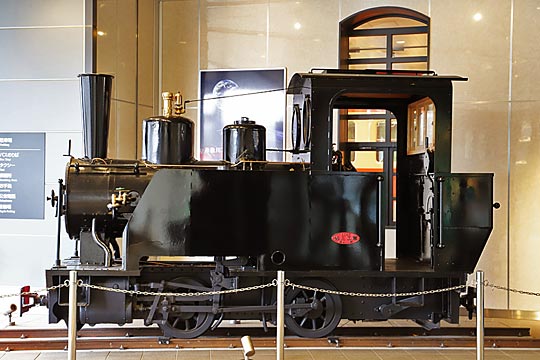

蒸機。

駅の外に出て拝みたかったのはこの機関車。

糸魚川駅の近くで活躍していた、東洋活性白土の蒸気機関車です。

新幹線の駅舎開業に合わせて、一角に展示されていました。

サイドビュー。

この蒸気機関車。

こじんまりとした2軸のタンクで、好ましいスタイルをしています。

残念ながら鎖で仕切られているため、中に乗ることや反対側に立ち入ることは出来ませんが、、すぐ間近で眺めることはできます。

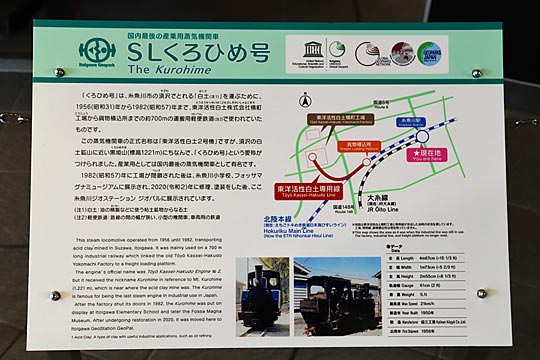

蒸機紹介。

細かい説明は表示の通りなので省略しますが、私が鉄道雑誌を購入し始めたころはまだ現役の写真が時折掲載されていました。

1982年つまり大学卒業の年まで活躍していたようで、当時すでに国鉄の蒸気はすべて引退して山口線でSL「山口号」が復活した後ですから、随分と後まで現役だったことになります。

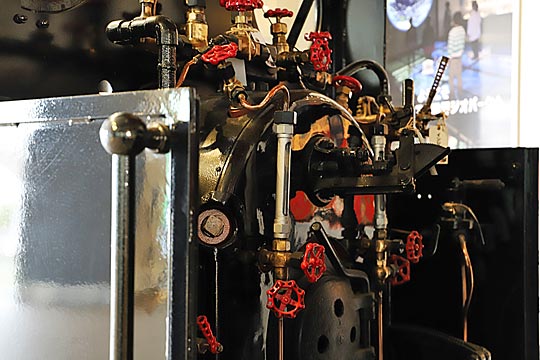

運転台まわり。

機関車の運転台部分。

銅や真鍮の部分もきれいに磨きだされ、非常に良好な保存状態です。

一応建物の外にはなるのですが、直接雨に晒される訳ではありません。

この保存状態がいつまでも続きますように。

銘板。

銘板を見ると、昭和31年製。

私より少し歳上なだけです。

すでにディーゼルも一般的になっていたこの時代に、新しい蒸機が作られたとは、驚きです。

レンガ造り。

レンガ造りの、立派な車庫の一部です。

新しい新幹線駅舎の一角に復元され、その奥に「キハ」が展示されています。

レールも埋め込まれ(というか、建屋内への車両搬入を兼ねたものでしょうが)、立派な造りでイイ感じです。

舞台裏。

ところが、裏側に回ると。

頑丈な鉄骨に貼り付けた舞台の大物、と言った感じです。

表から見ると立派なレンガの入り口なのですが、舞台裏は「張りボテ」の印象が拭えません。

とは言え裏に回って舞台裏を見て文句付ける方が間違っているのでしょう。

新駅舎。

糸魚川駅新幹線側の全容はこんな感じ。

まだまだ新しいうちの新幹線駅ですから、立派できれいです。z,br> 糸魚川駅の本来の表側は反対側。

こちらは元々裏口、と言うより何もなかった側なのですが。

古い市街に面した反対側よりは、今ではこちらの王がずっと立派です。

キハ。

さて、活性白土の蒸機の後ろあたり。

気動車がいました。

大きな車両なのですが、こちらは完全に建物の中です。

塗装も奇麗ですし、こちらはそうそう傷むことはないのかと思います。

キハ車内。

このキハ、車内に入れます。

というか、建物奥の展示室に行こうとすると、一旦キハの中を進むのが動線となっています。

車内は昔ながらの国鉄の気動車そのままでした。

前方風景。

車内から前方(どちらが前方かわかりませんが、駅ホーム側)の運転台を眺めると。

列車がそのまま大糸線の線路を走っているような雰囲気です。

そのはずで、向こう側運転台の外に大きなディスプレイが置かれ、走行車内から映し出された映像が流されているのでした。

つまり、あまり近寄って運転台の窓から覗き込むのではなく、このあたりの距離から眺めて楽しんだ方が良さそうです。

反対側。

車内を反対側から眺めたところです。

今更ながらですが、どちらのサイドにもトイレが見当たりません。

本来は片側にあったはずなのですが。

とすると、元々キハ20より長い車体なので、車内が長く見えるのも頷けます。

プラレール?。

展示室に設置されたプラレールの線路。

これとは別にHOゲージとNゲージのジオラマもあるのですが、もしかすると小さな子供はこっちの方が喜ぶかもしれません。

それにしても、高架あり、何重ものループ線ありで、こんな立派なプラレールにはお目に掛かっとことがありません。

館内風景。

車両の横が展示室。

と言うことで、こんな感じの位置関係になっています。

改めてこの視点で車両を眺めると、トイレの位置はたしかにここだったようです。

後ほど撤去されたのでしょう。

それにしても、大糸線の糸魚川~南小谷間でトイレ無しって、ちょっと辛くないでしょうか。

点検ブタ。

珍しいものが展示されていました。

新潟地区を走っていた115系のドア点検蓋です。

鉄道に関する色々な展示物を各地で見ましたが、こんなやつは見たことがありません。

マニアックに走れば、何でも対象となるということでしょう。

しかし新潟の115系。

改めて考えると、色々なカラーがありました。

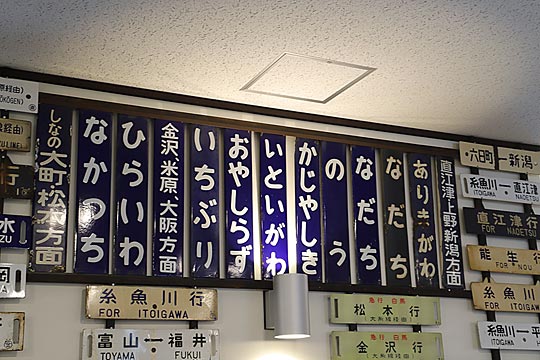

サボ。

逆にオーソソックスな展示品と言えば、サボとヘッドマークです。

何しろ種類も数も沢山あったあずですし、見る方も特に大の鉄度ファンとまでゆかなくても興味を引きますから。

ロール式のやつと差し込み式のサボ。

眺めているだけでも楽しいものです。

駅名標。

かつてはどのの駅にも、大きな駅名標に加えてこんな縦長の駅名標が、電柱ごとに掲示されていました。

いまではすっかり見なくなってしまいましたが、たまに現役で活躍しているものを見かけることもあります。

基本は平仮名表記でしたね。

乗車案内。

こちらはホームの乗車口に掛けられていた、乗車口の案内表示です。

上野駅など色々な夜行列車が発着するホームでは、それこそぎっしりと並べるように掛けられていましたが、数が多いと実際とは微妙に位置が異なるケースも見られました。

こちらも主要駅では電光式の物にとって代わり、皆無になった訳ではありませんが、今ではあまり見られなくなりました。

サボ。

サボ色々。

能生行きや糸魚川行きは、昔の客車列車のものでしょうか。

(能生行きの客車って、あったかな?)

糸魚川から信濃大町まで直通する列車もあったんですね。

もちろんこちらは非電化ですから、気動車用のものと思われます。

サボの山。

その他、おびただしい程のサボの数々。

よくよく見ると、必ずしも大糸線とか北陸地方で使われていたものとは限りません。

と言うより、北海道から九州まで。

学生時代にお世話になった物や、もっと以前に子供のころに馴染んだ列車名のやつもあります。

むしろ懐かしい一品、というより多数の品々です。

急行列車。

さて、次の列車を待ちながらFホームにいると、反対側に急行列車が入って来ました。

こちらも懐かしいカラーの、国鉄時代の交直流の急行電車です。

糸魚川と言えば、大阪からの急行「立山」がこのカラーでやって来ていました。

今は第三セクターのえちごトキめき鉄道に譲渡され、イベント用の急行列車として運転されています。

サイドビュー。

方向幕は後から新設されましたが、それ以外はよく昔のスタイルを残している車両です。

交直流車ですが、ここは60Hz地区ですので、車体裾にクリーム色の帯が欲しいところではあります。

急行スタイル。

わずか3両と短い編成ではありますが、一応急行列車の体は成しています。

もっともいわゆる急行型は、こちら側の先頭車のクハ455の1両のみ。

向こう側の2両は、2扉ながら近郊型の413系です。

いずれにしても、現役で活躍する最後の急行型です

ゆのくに。

本日のヘッドマークは「ゆのくに」。

かつてこのスタイルで、大阪と金沢を結んでいた急行列車の復刻版です。

しかもヘッドマークは、貫通ドアの幅に収まる小形の物ではなく、同じデザインながら幅の広い、前期の北陸急行のものです。

やはりこちらのヘッドマークの方が、カッコいい感じがします。

本日は「ゆのくに」でしたが、運転日には何種類かのヘッドマークを取替ながら運行されています。

急行発車。

急行列車が、直江津方面に向けて発車して行きました。

長く走って貰いたいものですが、何しろ古い車両でもあり、万一機器が故障したら取替用の部品がない状況でもあります。

どうやら次の全般検査は受けないでそのまま引退、という感じでもあります。

気動車。

さて、本日ホームで待っていたのは、この気動車。

こちらはえちごトキめき鉄道の新製車、ET122型です。

全線電化のえちごトキめき鉄道ではありますが、発足に当たり旧北陸本線を走る列車は、気動車に変更になりました。

そして元「本線」ながら、気動車1両だけでの運行でした。

前方。

前方の眺めはこんな感じです。

大きな窓と相まって、カーテンさえ下ろされなければ、客室からの眺めも良さそうです。

ワンマン仕様なので、支障がない場合はドアもあけられているようですし。

車内。

客室はこんな感じ。

2列+1列の転換クロスシートと言う、ゆったりした仕様です。

えちごトキめき鉄道の新製車ではありますが、JR西日本の姫路地区で使われている、キハ122と兄弟のような車両です。

糸魚川発車。

糸魚川駅を発車です。

今回は北陸新幹線は使用せず、ここ糸魚川から金沢までは、北陸3県の第三セクター3社を乗り継いで金沢まで行くことにしています。

転換クロスシートの座席を確保してはいるのですが、折角ですから前面展望を眺めます。

列車は発車すると間もなく、新幹線の高架をくぐります。

姫川橋梁。

まっすぐ伸びた姫川橋梁を渡ります。

たった1両の気動車が走るにはあまりにも贅沢過ぎる軌道で、橋梁自体が頑丈なコンクリートの構造物です。

新幹線ができるまではJRの特急がバンバン走る路線でしたし、今でもJR貨物の列車は直通します。

しかしこの気動車も性能は上々なので、単行ながら恐ろしく高速で走ってゆきます。

姫川。

大きな流れの姫川です。

大糸線の非電化区間車窓から眺めた姫川は、北アルプスの東側を流れ下る急峻な川でしたが、日本海も間近な糸魚川の町はずれでは、ゆったりと流れる感じです。

とは言え昨日の雨のせいか、川の水は泥色に濁っていました。

姫川発電所。

北陸地方は日本で有数の、水力発電所が並ぶ電源地帯です。

大手電力会社のほか、メーカーである民間企業の発電所も並びます。

水力発電所ではお馴染みの、太い通水管。

当然上にはそれなりの水量を保有できる貯水池がありはずなのですが、ダムがあるような場所ではありません。

この発電所の場合、どこにどれくらいの水を蓄えているのでしょうか。

日本海。

さて、これまで川ばかり眺めてきましたが、ここからは海岸沿いに出ます。

もっとも険しい地形のところですから、ゆっくり海を眺めながら、というイメージではありません。

いささか波が高そうな日本海でした。

建造物。

トンネルを出ると、いきなり巨大なコンクリートの建造物。

北陸自動車道の高い高い高架橋です。

海岸沿いに殆ど平地の無い、親不知海岸。

トンネルで抜けるのが常道なのでしょうが、わずかばかりの平地があるのと、一般道と接続するインターチェンジを設けるため、北陸自動車道は北陸本線を飛び越えて、高架橋で海の上に飛び出します。

ダイナミックな眺めです。

海上高架橋。

海の上の高架橋とインターチェンジ。

この部分の道路が開通した時は、結構な話題になったほどでした。

そしてここを過ぎると、高速道路は再びトンネルの中に入って行きます。

一方一般国道8号線も、この先富山方面に向けては、平地の無い隧道の中に入ってゆきます。

列車はと言うと、やはり旧線から付け替えられたトンネルの中を進むルートでした。

富山湾。

急峻な親不知海岸をトンネルで抜けると、再び日本海の風景が車窓に迫ります。

富山湾は能登半島に挟まれて大きく入り組んだ形をしています。

はるか向こうの方に、能登半島が横たわります。

泊駅。

泊駅に到着しました。

随分と足の速い気動車でした。

外観もスマートですが、何枚か上で書いたように、JR西日本のキハ122と兄弟のようなスタイルです。

元々新快速の223系や521系と共通っぽいスタイルをしており、単行でも似合う秀作だと思います。

泊駅。

泊駅です。

あいの風とやま鉄道の最北端(最東端)駅は一つ北の越中宮崎駅。

しかしえちごトキめき鉄道とあいの風富山鉄道の列車は、ほとんどがこの泊駅での接続となります。

つまり一駅間だけは丸々隣の件に乗り入れている格好になるのですが、IRいしかわ鉄道とあいの風とやま鉄道とが金沢~富山間を直通で走っているのとは様相が異なります。

それだけ富山県と新潟県の間のローカル直通客は少ないと言うことでしょうか。

長いホーム。

本線の駅らしく、直線で長いホームの泊駅です。

が、写真の通り、現在停車するのは単行の気動車が大半です。

片隅にぽつんと停まっている、と言う感じで、ちょっと寂しい。

なぜ1番線に停めないのかと思いますが、必ず折返し運転となり停車時間がありますので、貨物列車の通過も考慮してのことでしょうか。

電車到着。

富山側から、あいの風富山鉄道の列車がやって来ました。

こちらは2両編成の電車です。

JRの521系と同じスマートな電車でした。

こちらもこの泊駅で折返しです。

駅名標。

駅名標はJRスタイルではなく、あいの風富山鉄道のオリジナルのものです。

えちごトキめき鉄道の列車との接続駅ではありますが、上に書いたように両社の境界駅はお隣の越中宮崎になりますので、ロゴはあいの風富山鉄道独自のものでした。

停車中。

この駅では両社の接続列車が、前後に直列で停車します。

そのまま至近距離の平面移動で乗り換えできるので至極便利ですが、島式ホームにも関わらず隣でなく直列にしているのは、やはり通過貨物列車の関係でしょうか。

姉妹提携。

えちごトキめき鉄道の車両の車体にあったエンブレム。

3社の姉妹提携とのことです。

共通点は何なんでしょうか。

気動車と電車。

前後に直列停車した列車の距離感はこんな感じです。

どちらも短い編成なので、直列でも歩く距離は長くなく、さほど問題ではないのでしょうね。

しかし後着のあいの風とやま鉄道の列車は、極めてゆっくりゆっくりの到着でした。

金沢到着。

さて、その後は途中の富山で乗り換えて、金沢に到着です。

日が暮れてしまいましたので、途中の車窓風景写真はナシです。

富山と金沢の間はやはり県境で第三セクターの会社が変わるのですが、列車は相互に乗り入れているので乗り換えなく便利です。

この区間はやはり直通客や県境を越えてのお客が多いんでしょうね。

小松行き。

隣のホームに停まていたのは、JRの521系、小松行きです。

この後間もなく新幹線が敦賀まで開業すると、この区間も第三セクターに移行されるのですが、車両は共通の521系電車です。

まだJR。

小松行きの表示。

それ自体は将来も引き継がれるのでしょうが、JRの列車として走るのは、あと3カ月ほどです。

この車両も、いずれはIRいしかわ鉄道に引き継がれるのかな?

521系。

スタイルの良い521系電車。

新快速の223系や225系を受けた、その後の227系にも引き継がれているスタイルです。

気動車タイプがキハ127系に限られているのが残念です。

福井行き。

同じく現在はまだJRの、福井行き電車。

県境を越えるので、将来は2社にまたがる運行になるのですが、おそらくは直通運転されるのではと思います。

さすがにこの区間は2両ではなく4両編成での運転です。

いつものメニュー。

本日は金沢泊まりです。

と言うことで、下車すとなると、やって来るのは駅の土産物店のやや奥まった場所にある、白山そばの立ち食いそば屋さん。

と言っても若干の椅子席はありあます。

白エビの入ったかき揚げが載った蕎麦は、満足感があります。

夕食。

しかし蕎麦一杯だけでは夕食としては物足りませんし、立ち食いではゆっくりビールを飲むわけにもいかない。

本当は駅近くをぶらついてどこかで改めて夕食、のはずだったのですが、先ほどから結構な雨になってしまいました。

ホテルにチェックイン後に出歩くのも面倒ですので、今回は駅構内で名物的な弁当を買って投宿することにします。

いただきます。

いろいろ目移りがして、結局2つ買ってしまいました。

弁当が2つなので、ビールも2本です。

イヤこちらはいつものデフォルトです。

七尾線電車。

翌日は朝の金沢からスタート。

それほどのんびりはしない予定ですが、ホームでの列車観察ぐらいは。

七尾線の列車は金沢始発ですが、途中津幡まではIR石川鉄道に乗り入れる、と言うか経由する形になります。

特急方向幕。

隣にいたのは大阪から到着したばかりの特急サンダーバード。

列車案内の方向幕がスクロールするので、何枚か写真を撮ってみました。

かつて長野まで乗り入れていたこともある、スーパー雷鳥僭越です。

スーパー雷鳥。

新型の681系が登場した頃は、それまでの「雷鳥」に対して高速タイプの列車を「スーパー雷鳥」と称していました。

ちょうど速達型の特急に「スーパー」を関するのが流行っていた頃です。

列車名によっては、何か安っぽいスーパーマーケットのようでもありましたが。

びわこエクスプレス。

北陸本線とは無関係の列車ですが、車両が共通と言うことで、「琵琶湖エクスプレス」です。

米原と大阪を結ぶ通勤特急です。 この時はまだ運転されていました、つまり現役の列車でしたが、その後2024年に「ラクらくびわこ」に名称変更されました。

長い名前。

一番長いネーミングはこれでしょうか。

「スーパー雷鳥信越サンダーバード」。

雷鳥シリーズの全部を含めたネーミングです。

この列車は臨時ですが、一時期は定期列車も「スーパー雷鳥サンダーバード」と称していた時期もありました。

。

同じく「通勤特急」のひとつ、「おはようエクスプレス」です。

列車の性格から、朝日をイメージしたオレンジ色の方向幕です。

かつては富山以東の泊や七尾線にも足を伸ばしていましたが、北陸新幹線新幹線の金沢開業で、福井~金沢間の列車に。

こちらもこの時は現役の列車でしたが、新幹線敦賀開業で姿を消しました。

回送列車。

色々スクロールしていた方向幕は、この列車のものです。

大阪から到着したサンダーバードのものですが、一通りスクロールで表示されてから、最後に「回送」が出て来ます。

この後は一旦引き上げです。

七尾線列車。

七尾線の列車が発車します。

北陸本線と同じ521系ですが、こちらは従来の七尾線カラーを継承して、車体窓下の帯はあずき色です。

本日の乗車。

本日はサンダーバードで大阪まで一直線、ではなく、これから乗車するのは福井行きの各駅停車です。

間もなく新年を迎えて3月にはJRから第3セクターに移管されますので、その前に青春18きっぷで普通列車の旅をしよう、という企画です。

車両は、今はこれしかない、521系です。

特急追い越し。

福井を出て間もなくですが、早速特急の追い越しです。

サンダーバードとしらさぎが、少なくとも1時間に2本はやって来ますので、長距離を走る普通列車は何度も追い越し停車があります。

昔の地元山陽本線でも、やはりそんな感じでした。

間もなく小松。

小松が近づき、隣に新幹線の新しい高架橋が寄り添ってきます。

しかし新幹線の方はやたら高い防音壁がついています。

いやこれは防音壁ではなく、防風または防雪のための壁でしょうか。いずれにしても眺めは悪そうです。

小松。

小松に到着。

ここでもサンダーバードの追い越しがありますが、小松にはこのサンダーバードも停車ですので、それだけ停車時間は長く、その代わり相互に乗り換えが可能ではあります。

新幹線が開通すると、乗り換えは少し不便になってしまいますね。

粟津到着。

粟津に停車です。

加賀温泉郷のひとつ、粟津温泉への入り口駅。

ではありますが、新幹線駅が併設されませんでしたので、少なくとも駅は今後の衰退は免れません。

温泉の方は、車での来客が主流でしょうか。

雪景色。

ここまで来ると雪になりました。

それほどの降雪ではありませんが、全体がうっすらと白く化粧した、と言う感じです。

本日はこの先雪の予報が出ています。

芦原温泉。

芦原温泉に到着です。

ここは新幹線の併設駅ですので、開業に伴い観光宿泊客の増加が見込まれています。

小松や福井とは異なり、新幹線が開通しても在来線は地上駅のままです。

えちぜん鉄道電車。

新幹線の高架橋の橋脚越しに、えちぜん鉄道、元京福電鉄の車庫が見えてきました。

このあたりから高架橋に駆け上がり、在来線も高架駅となります。

新幹線の開業を見込んで、先行して随分以前に高架駅としてリニューアルされた福井駅でした。

間もなく福井。

間もなく福井です。

ここでも山側に新幹線の高架橋が寄り添います。

高さはほぼ同じなのですが、相互の乗り換えには一度下の階の改札を抜けなければならないので、乗客にとっては同じ高さだから便利と言うわでもありません。

福井到着。

終点福井に到着です。

何か「快速」の表示が出ていますが、乗って来た列車が快速だった訳でもこれから快速として走る訳でもありません。

回送と表示するための通過点のようです。

新快速。

そのままスクロールされていくうちに、「新快速」が出て来ました。

別に北陸地区まで新快速を延長しようということではないと思いますが、敦賀を越えて関西地区まで直通することも想定に入っていたのでしょうか。

工事中。

少し時間がありますので、福井駅の外に出てみます。

新幹線開業を約3か月後に控え、まだ一部仕上げ工事が残っているようではありました。

福井駅。

装いを新たにした駅に恐竜のイラスト。

最近はかつての画一的な新幹線駅とは異なり、オリジナル色を前面に押し出した所が多いですが、やはり福井と言えば今は恐竜がアピールポイントなのでしょう。

スプリンクラー。

先ほど粟津駅ではうっすら雪景色でしたが、現在ここ福井駅前でも、みぞれのような雪が降っています。

しかしここでは雪景色ではありません。

駅構内の路面にはスプリンクラーが取り付けられ、地上より暖かい井戸水からのシャワーが噴き出していました。

福井鉄道駅。

福井駅の駅前広場、駅舎と一番反対側の市街地側。

福井鉄道の駅がありました。

以前は駅前広場に入る手前、道路上が乗り場でしたが、現在は広場内の専用のホームになっています。

雪国。

こちらにも消雪用のスプリンクラーがありました。

北国ではお馴染みの設備ですが、もちろん降雪時しか稼働しませんので、西日本在住者としては、実際に水を出している光景には滅多にお目にかかることがありません。

福井鉄道電車。

スプリンクラーが稼働する中、電車がやって来ました。

田原町行きの電車です。

この先えちぜん鉄道の三国線と接続する田原町まで向かいます。

電車。

やって来た電車は、普通の路面電車タイプのやつでした。

福井鉄道には新型の超低床電車もいるのですが、郊外区間で雪に弱いと言うことでどうも地元ではあまり評判が良くないようです。

かつてはこのカーブを曲がる手前の向こう側が終点でした。

福井駅経由。

よく見ると、行き先の「田原町」の手前に「福井駅経由」とあります。

福井鉄道の路線は、武生と福井を結んでいるのですが、武生から田原町まではそのまま進めるのに対し、ここ福井駅へは一区間だけ枝線のように分岐しています。

しかしやはり福井駅は乗換ではなく直通が外せないのでしょうね。

折返し。

と言うことでここが終点ではないのですが、折り返して田原町に向かいます。

もう1本くらい別の電車を眺めたいのですが、時間の関係で今回はこれだけにしておきます。

敦賀行き。

次に乗車するのは、敦賀行きの普通列車です。

本日は金沢以西を青春18きっぷで乗り通そうという企画ですので、特急は使いません。

車両は今はこれしかない、521系です。

521系。

この車両。

一番カッコよく見えるのは、このくらいの角度じゃないかと思います。

現在のJR各社の普通列車用の車両の中では、これが一番秀作だと思います。

越前花堂。

福井を出ると次は越前花堂。

かつてはここから分岐する越美北線だけが停車する駅でしたが、現在は北陸本線の列車も停車します。

新幹線の高架下の駅ですが、福井を出たばかりですから、もちろん新幹線は停まりません。

真っ直ぐな線路。

さすがは北陸本線です。

田んぼの中の平地を走る区間では、複線の線路がまっすぐ伸びます。

現在は特急街道ですが、新幹線が敦賀まで開業すると、JRから切り離されて第三セクターのローカル線に落ちぶれてしまいます。

田園風景。

福井から武生にかけての田んぼの中を列車は進みます。

のどかな田園風景と言いたいところなのですが、本日はこの先、もしかすると大雪になるかもとの予報が出ています。

向こうの方の雲行きも、何だか怪しげな感じです。

武生駅。

武生駅に到着です。

こちら側は東向きの眺めですが、福井鉄道は反対側の西側の武生新から発車します。

しかしかつてはそれとは別に、こちら側の社武生駅から戸ノ口まで、南越線が延びていました。

学生時代に訪れた時は、すでに途中の粟田部までに短縮されてはいましたが。

ちょうどこのあたりが、かつての社武生駅跡です。

ラッセル。

駅の片隅に、ラッセル用のモーターカーが居ました。

この程度だと本日は出番は無いでしょうが、出動準備は出来ているようです。

しかしこのサイズだと、構内用でしょうか。

ラッセル車。

今城駅に到着。

こちらにはモーターカーではなく、大型の機関車。

イヤ型式は「キヤ143」なので、機関車ではなく形式上は事業用の気動車です。

機関車の方が強力なのではと思いますが、第3セクター通過時の通行料計算に差があるとか、本来の用途以外の思惑が伺えます。

給水塔跡。

片隅に、レンガ造りの給水塔の残骸が。

主要都市の駅でもないこの駅に何でと思いますが、北陸トンネルが開通する前の、かつての杉津越えの北陸本線時代は、峠に挑む手前の重要な駅でした。

現在でも広い構内です。

南今庄。

列車は南今庄に停車中。

この先は北陸トンネルを抜けて敦賀に向かいます。

かつては峠越えでしたが、今は真っ直ぐ伸びる北陸本線です。

雪化粧。

薄っすら雪化粧の、南今庄城駅ホーム。

しかし見たところ予報ほどには大した雪ではありません。

特に列車通過待ちがある訳ではないのですが、なぜか暫く停車した南今庄でした。

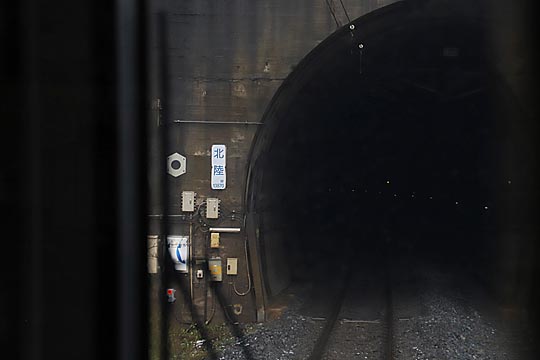

北陸トンネル。

南今庄をでると、北陸トンネルです。

全長13870メートルは、山陽新幹線の六甲トンネルが開通するまでは日本で最長の鉄道トンネルでした。

今ではもっと長いトンネルもたくさんありますが、やはり子供の頃の印象から、このトンネルが一番長く感じます。

新幹線。

北陸トンネルを出ると間もなく敦賀です。

同じく長いトンネルを抜けた新幹線の高架橋が、頭の上をクロスします。

ここまでが、新幹線開業後は第三セクターに移管される区間です。

敦賀。

敦賀駅に到着です。

すぐ東側には、高い高い新幹線の高架駅が。

国道8号線バイパスを越える関係で、通常より高い敦賀駅の新幹線ホーム。

接続用の特急ホームが平地よりやや高く設けられた関係で、乗り換えコンコースも高い位置にありました。

敦賀駅。

敦賀駅の駅舎正面。

新しい建物になっていますが、こじんまりとした感じです。

新幹線が開業すると、反対側の新幹線口が本格運用されることになりますが、市街地がこちら側に広がっているため、あくまで「表口」はこちらと言う感じです。

ブロンズ像。

敦賀駅前。

駅前広場先の交差点を渡った所にこんなブロンズ像が。

名脇役ではありますが、主人公じゃありませんね。 駅前をゆっくり眺める時間はなかったのですが、ほかにもあるのでしょうか。

駅前風景。

新幹線開業まで3か月を残すばかりとなった敦賀駅前。

在来線側の表口(西口?)は駅舎自体は一新されましたが、大きく様変わりしたと言う感じでもありません。

あとは一部の工事を残すばかりのようです。

サンダーバード。

駅前散策は切り上げて、ホームに喉ります。

ちょうど大阪行きのサンダーバードが入ってきました。

3月からはこの敦賀駅が終点・始点となりますが、その際はホームも新幹線高架下の特急専用ホーム発着となりますので、こちら側の地上ホームから発着するのはあと暫くです。

混成編成。

683系のサンダーバード。

しらさぎ色と新サンダーバード色の混成編成ですが、本日は長い12両編成で運転されています。

あとは倉敷まで帰るだけなので、コレに乗れば大阪までは一直線。 なのですが、本日は久々に青春18きっぷを利用しているので、特急は利用しないことにします。

新快速。

乗車するのは223系新快速です。

乗客を乗せて終点敦賀に到着ですが、この列車がそのまま折返しとなります。

付属編成だけですので短い4両編成ではありますが、「新快速」の表示が敦賀で見られるのは昔から考えると想像もしていませんでした。

行き止まり。

新幹線の高架橋。

敦賀駅を出ると、高い高架橋の本線部分はおしまいとなり、ここで途切れます。

一応小浜ルートで決着した感じの北陸新幹線大阪方面ではありますが、まだ詳細なルート決定には至らず、おまけに未だに米原ルート案もくすぶっており、この先どう伸びるのかは予断を許しません。

果たして私が生きているうちに大阪まで開業できるのか?

車庫。

当面は(いつまでになるかは判りませんが)敦賀終点なので、新しく設けられた敦賀の新幹線基地。

かつての機関区があった地上部分になります。

昔はED70とかEF70などがたむろしていた印象があるんですけれどね。

ループ線。

在来線の電車は、敦賀を出るとすぐに鳩原ループ線にかかります。

上り線は一旦下り線から離れてループをぐるりと回ります。

勾配を駆け下りるだけの下り線は、真っ直ぐに伸びる線路です。

敦賀湾方面。

トンネルを出て東に向きをけるあたりで、敦賀の町並みと敦賀湾が眺められます。

ループをぐるりと回っている最中なので、大阪方面に向かう列車からは進行左手の眺めとなり、ちょっと不思議な感覚です。

もっともこの区間以外はほとんどトンネルの中。

知らなければ、ぐるりと一周回っているという感覚は感じられないかもしれません。

下り線。

ループ区間を抜けると、左側に下り線が寄り添ってきました。

こちらの線路はループではなく、左手後方の山の間のすぐ先、敦賀まで緩いカーブだけで一直線に下ってゆきます。

電車だとわざわざループを回らなくてもそのまま登って来れそうな勾配ですが、蒸気機関車だと難所になりそうな勾配だったのでしょうか。

昔は敦賀の北側にも、杉津越えの難所がありましたし。

新疋田。

下り線の上をオーバークロスし、上下線の関係が元に戻ると、間もなく新疋田に到着です。

本日の予報では雪の恐れがああるとのことでしたが、雪雲の通り道であるこの付近。

地面に積雪は見られません。

近江塩津。

次の近江塩津で、新快速から下車します。

この列車、本来は大阪から姫路方面に直通するのですが、本日は雪でダイヤが乱れる恐れがあるため、途中の近江今津行きとなっています。

今のところ雪の影響が出ている訳ではありませんが、ダイヤの乱れが関西方面へ広範囲に及ぶのを未然に防ぐ措置で、近江今津で改めて別編成の新快速に接続します。

と言うことで、敦賀から本日の終点近江今津までは各駅停車なのですが、列車表示は「新快速」のままでした。

近江塩津。

古い造りの近江塩津駅です。

一旦外に出てみましtが、それほどではないとは言え、またボタン雪がパラついてきました。

4両編成の新快速は満員と言う程ではありませんでしたが、この駅で意外と乗り換え客が多く、寒いので駅舎の中は乗り換え客で一杯です。

大阪よりも、米原から岐阜名古屋方面へのお客の方が多いのでしょうか。

次は余呉。

近江塩津駅の駅名標。

北陸本線と湖西線の合流分岐点であるこの駅は、路線別ホームとなっています。

こちら側は北陸本線ホームの駅名標。

島式のホーム両面に上下列車が停車するのですが、下り側の面には小さく新疋田方面への矢印が描かれていました。

貨物列車。

次の列車待ちをしている間に、貨物列車がやって来ました。

機関車はEF510です。

交直流機ではありますが、昔の国鉄色に倣ったローズ色ではなく、直流機と同じ青いいでたちです。

元々交流電化の北陸本線でこの色の機関車を眺めると違和感がありますが、この区間。

現在は直流電化区間へと変更になっています。

それにしても、この機関車。

直流用のEF210と似たカラーリングではありますが、随分印象が異なりイカツイ感じがします。

新快速米原行き。

接続の新快速米原行きが入って来ました。

こちらも4両編成で、本来は米原で基本編成の8両と増結され、12両編成になって大阪・姫路方面を目指します。

但し本日は、こちらも雪によるダイヤの乱れを未然に防止するために、米原止めとなっており、米原からは別編成の新快速に接続となります。

「新快速」の表示はありますが、こちらも本日は、終点米原まで各駅停車です。

近江塩津。

長い長い近江塩津駅のホーム。

乗車する新快速は4両編成ですので、すでにホームには入っているのですが、右手後方に停まっており、こちら側は無駄に長いばかりです。

かつては普通列車の大部分は客車列車で、かなり長い編成も走っていたのですが、今では停車するのは4両編成の電車ばかりです。

北陸本線。

本日は久々に北陸本線の近江塩津~米原区間に乗車です。

せっかくの青春18きっぷなのですから、米原回りにしようと思います。

もっともこの区間。

運賃計算の特例があり、大阪方面と敦賀方面の間は、北陸本線経由でも湖西線経由でも、距離が約20キロ短い湖西線経由の距離で計算されます。 特に今回に限ったメリットと言う訳でもありません。

向こう側に別れてゆく湖西線の高架橋が、ちらっと眺められます。

琵琶湖。

北陸本線の湖東側の区間に乗車するのは久しぶりで、前回がいつだったのか覚えていません。

おそらくは夜行急行「きたぐに」の581系か583系で通ったのが最後だと思いますが、これは夜行列車。

景色が見える昼間の列車となると、何十年も前のことかもしれません。

少なくともここ20年くらいは、北陸方面への昼間の列車は、湖西線経由のサンダーバードばかりです。

湖岸風景。

とは言え建物が無いこのあたりの風景は、昔の記憶の残像と大差ない感じがします。

湖西線のように高架ではなく、ほぼ平地を走りますので、湖を見下ろすと言う感じではありません。

しかし湖岸までやや距離があるとはいえ、間に遮るものが無いと、こんな感じで琵琶湖の湖面が眺められます。

景色は窓の外を流れてゆきますが、時間が止まっているようでもあります。

田村。

田村に到着です。

一般に知名度のある町ではありませんんが(地元の方すみません。)、鉄道ファンには名の知れた駅です。

かつては東海道本線から北陸本線への直流と交流の境界は、米原の隣の坂田と田村の間にありましたので、貨物や客車列車はこの駅で機関車の付け替えが行われていました。

学生時代の北陸本線は、475系の快速以外は客車列車が中心でしたから、必ずここで機関車を付け替えたものでした。

米原。

米原からは本来の新快速12両編成に乗り換えです。

元々敦賀からの4両編成が基本8両編成に増結されてそのまま姫路方面に向かうはずでしたが、本日は雪の影響が懸念されるため、米原で別編成に乗り換えです。

しかし結局それほどの雪ではなく、定刻に米原に到着しての乗り換えでした。

米原駅。

米原駅に降りるのは久しぶりな気がします。

以前は大垣夜行347Mやムーンライトながら利用時に必ず乗換駅となったものでしたが、今ではそんな用途もありません。

まして、北陸本線との乗換は、ホントに久しぶりです。

2025年9月21日追加

223系。

新快速の223系。

4両から12両への乗り換えですし、米原からそれほど混むことはありませんから、まだガラガラ状態。

なのですが、本日は運用変更で出庫してきたばかりなのか、暖房が全く効いておらず、寒い車内です。

お客が入れば多少は違うのでしょうが、少しは配慮いただきたいと思った、本日の寒さです。

311系。

ホーム反対側に、大垣方面から311系の普通列車が到着しました。

ここはJR西日本と東海の境界駅ですので、普通列車は東海からの編成が到着します。

編成自体は4両と短い編成なのですが、結構なお客が乗車していたと見え、しかも乗り換え客の殆どがこの新快速に乗り換えたと思われ、そこそこの混雑になって来ました。

近江長岡あたりからのお客は米原ではなく隣の彦根まで行く方が多いのでしょうが、不便なことではあります。

試作車両。

米原駅を出るとすぐに、こんな車両が目に入ります。

鉄道総合技術研究所の米原風洞技術センターに保存された、かつて新幹線車両の技術開発につくられた試作車たちです。

300系の登場後に更なる向上をめざし試作された300Xこと955形。 どことなく300系と700系のミックス的な感じがします。

STAR21。

実車の新幹線でお目に掛からないグリーン系の車両。

JR東日本の試作車、STAR21こと922形です。

この写真でははっきり判りませんが、前面形状が日本の新幹線っぽくないですね。

強いて言うなら、同じ東日本のE1系かE3系あたりがこの流れを汲んでいるのかな?

WIN350。

こちらはJR西日本のWIN350。

型式名が500系900番台となっているように、後の500系のぞみのパイロット的車両です。

先行試作機ナンバーの900番台を名乗ってはいましたが純然たる試験車両で、旅客用としての運用はありませんでした。

西日本の車両でしたので、これだけは実物が走っているのを見たことがあります。

WIN350。

先頭車1両だけのWIN350.

こちらも営業車両では見かけない塗装をまとっていましたが、フォルムは営業車の500系を思わせるものがあります。

JR西日本。

騒音問題がなければ、350キロ運転も不可能じゃないんでしょうね。

彦根。

彦根駅に到着。

隣には近江鉄道の電車が並んでいます。

かつては西武カラーの電車が多かったのですが、今ではオリジナルの派手な塗装や広告ラッピングが目を引きます。

ここで結構沢山のお客が下車。

おそらくは米原で不便な乗り換えを余儀なくされたお客が多いのではないかと思います。

そして下車した以上に沢山のお客が乗り込み、座席は8割方埋まりました。

ここまで来ると、京都大阪方面へのお客が多いのかな。

須磨浦海岸。

京阪神区間は混雑していたのカメラを出すのを控え、列車は神戸を過ぎて須磨浦海岸付近を走行中です。

複々線の路線。

現在は新快速は、山側の列車線を走りますので、一番海のそばではなく、間に複線の線路が入ります。

ほんの10メートルほどの違いではありますが、かつて153系の新快速の頃は、もっと海がすぐ近くに見えたものでした。

明石海峡大橋。

神戸と淡路島を結ぶ、明石海峡大橋。

山陽本線在来線は橋の下をくぐるので見応えがあります。

後ろ向きにはなりますが、車窓から写真を撮ろうとすると、このあたりが一番絵になります。

姫路。

姫路に到着しました。

反対側の上りホームにあるのは、まねきのえきそばことまねき食品の立ち食いそば店舗と駅弁売場。

こちらは姫新線に合わせたのか播但線に合わせたのか、かつての急行気動車の装いです。

えきそば。

下りホームにもちゃんと駅そば店が。

こちらはデザインは洒落ていますが、上りホームと比べるとフツーの店舗ではあります。

個人的には、姫路駅のシンボルだと思っています。

まねきのえきそば。

と言うことで、この駅にやって来た時は、よほど乗り換えに急いている時でない限り、駅そばを食べることにしています。

何のひねりもない、天ぷらが乗ったえきそばが好きです。

ところでこの天ぷら。

カリッとした食感を味わうのでなく、つゆに浸して柔らかくして食べるのが常道だそうです。

日清食品からカップ麺で「まねきの駅そば」が発売されていますが、天ぷらは「先入れ」。

時々食べたくなるのですが、地域販売のため岡山県ではなかなか手に入らないのが難点です。

と言うことで、ルーティンのえきそば食べたら、後は帰るだけ。

お疲れ様でした。

-->

このページのトップへ

| →TOP PAGEへはここから← |

| 編成表 |

| TOP |

| CONTENTS |

| DIARY |

| GALLERY DOMESTIC |

| GALLERY INTERNATIONAL |

| COLLECTION |

| TRAVEL |

| TRIAL 20000 |

| MODELS |

| NEW YEARS MAIL |

| LINK |

| PROFILE |

| MAIL to KAIMON4 |

| HURC |

バナーにご利用ください